Städtebau & Quartiersentwicklung

Mobilität in Innenstädten: Verkehrsberuhigung und Handel im Fokus

Text: Uta Bauer, Dr. Michaela Christ und Levke Sönksen | Foto (Header): © RTO – stock.adobe.com

Kaum ein Eingriff in den öffentlichen Straßenraum wird so emotional diskutiert wie die Frage, ob Parkplätze für Kraftfahrzeuge reduziert und die so gewonnenen Flächen zugunsten attraktiver Geh- und Radwege, mehr Grün, Schatten und höherer Aufenthaltsqualität umgestaltet werden sollen. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat in diesem Zusammenhang zahlreiche Studien recherchiert, Praxisprojekte zusammengetragen und ausgewertet.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 5.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Gewerbetreibende und der Einzelhandel gehören i. d. R. zu den lautesten Widersachern von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Sie warnen vor Umsatzrückgängen, schlechterer Erreichbarkeit ihrer Geschäfte und im schlimmsten Fall vor der Schließung ihres Geschäfts. Anwohnende fürchten Umwege, fehlende Parkmöglichkeiten und Verkehrschaos in den umgebenden Straßen durch eine Verdrängung des Verkehrs. Die Bevölkerung aus dem Umland verweist auf ihre Abhängigkeit vom privaten Pkw, die Kommunalpolitik fürchtet um ihre Wiederwahl. Kurz zusammengefasst: Werden Parkplätze reduziert und die Privilegien des motorisierten Individualverkehrs im öffentlichen Raum eingeschränkt, wird es laut.

Treffen diese Befürchtungen zu? Und wenn ja, welche Maßnahmen helfen, möglichst negative Entwicklungen zu vermeiden?

Um insbesondere die Argumente des Einzelhandels zu überprüfen, hat das Difu zahlreiche nationale und internationale Studien recherchiert, Praxisprojekte aus deutschen und europäischen Städten zusammengetragen und ausgewertet [1].

Für Groß- und Mittelstädte können die Ergebnisse die Befürchtungen nicht nur entkräften. Sie zeigen, dass Einzelhandel und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gut zusammenpassen. Wo mit Bedacht gemeinsam geplant und gestaltet wird, entstehen Lösungen, die die wirtschaftliche Vitalität der Innenstädte stärken und zum Katalysator für ihre Erneuerung werden.

Einzelhandel im Umbruch

Ohne Zweifel stehen Innenstädte und mit ihnen der stationäre Einzelhandel erheblich unter Druck. War der klassische Einzelhandel über Jahrzehnte der zentrale Magnet urbaner Räume, führen Online-Handel, Fachmarktzentren auf der grünen Wiese, die Nachfolgeproblematik inhabergeführter Geschäfte und allgemein der Fachkräftemangel zu erheblichen Herausforderungen. So liegt derzeit beispielsweise branchenübergreifend der Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz laut dem Handelsverband Deutschland bei und 13 %. Bei innenstadtrelevanten Sortimenten wie Unterhaltungselektronik, Bekleidung und Accessoires liegt der E‑Commerce-Anteil mit rund 40 % jedoch deutlich über dem Durchschnitt [2]. Sichtbarster Ausdruck dieser Entwicklung ist der Rückgang der Ladengeschäfte. Seit 2010 ist ihre Zahl in Deutschland um mehr als 10 % gesunken [3]. Mit der Schließung verschwinden nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch soziale und räumliche Ankerpunkte des urbanen Lebens.

Leerstände zu reaktivieren erweist sich in der Praxis oft als langwierig und ressourcenintensiv. Der Ausgang ist zudem ungewiss. Umso dringlicher wird daher ein entschlossener Stadtumbau gefordert, der die Attraktivität der Innenstädte und damit auch die Zukunftsfähigkeit des stationären Einzelhandels sichert [4].

Mit welchen Methoden wird geforscht?

Angesichts dieser multiplen Krisen des Einzelhandels sind Maßnahmen der Verkehrsberuhigung oftmals der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Während belastbare Daten dazu beitragen können, die emotional geführten Debatten vor Ort zu versachlichen, ist die Erhebung dieser in der Praxis zuweilen herausfordernd. Aussagekräftig wäre vor allem ein Blick auf die Umsatzentwicklung vor und nach Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen. Solche Untersuchungen fehlen jedoch in Deutschland bisher weitgehend, Dort, wo Daten vorliegen, beruhen diese meist auf freiwilligen Selbstauskünften des Einzelhandels, die sich nicht objektiv verifizieren lassen [5].

Untersuchungen zu den Auswirkungen von Verkehrsberuhigung auf den Einzelhandel nähern sich daher über andere Datensätze an. Der Annahme folgend, dass steigende Besucherzahlen langfristig höhere Umsätze begünstigen, betrachten einige Autoren beispielsweise die Entwicklung der Passanten- und Kundenfrequenz der umgestalteten Straßenräume [6] [7]. Ebenso werden Zufriedenheitsbefragungen unter Passanten und Händlern vor und nach Interventionen durchgeführt [5] [8]. Häufig untersucht wird zudem der Zusammenhang zwischen der Verkehrsmittelwahl und den Ausgaben von Kunden in einem Quartier oder entlang einer Einkaufsstraße (u. a. [9] [10] [11]).

Weitere Hinweise auf die Attraktivität eines Standorts geben Gewerbemieten, Leerstandsquoten oder die Entwicklung der Zahl der Betriebe [12] [13]. Unabhängig vom gewählten Ansatz ist jedoch entscheidend: Um Wirkungen zuverlässig bewerten zu können, braucht es Vorher-Nachher-Untersuchungen oder Erhebungen in Gebieten mit und ohne Interventionen. Außerdem müssen die beobachteten Effekte von allgemeinen ökonomischen oder verkehrlichen Trends getrennt werden.

Auch wäre die Einbindung und Unterstützung durch Interessenverbände, beispielsweise der Industrie- und Handelskammer, wünschenswert, um die Datengrundlage zu verbessern. Ausgehend von den heute zur Verfügung stehenden Erhebungen können lediglich Aussagen über den Einfluss von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf den Einzelhandel für Groß- und Mittelstädte getroffen werden. Es fehlt an einer belastbaren Datengrundlage für Kleinstädte.

Ergebnisse aus dem In- und Ausland

Ob London, Barcelona, Wien oder Hamburg – Großstädte weltweit setzen inzwischen ambitionierte Maßnahmen zur Neuaufteilung des Straßenraums um. Die Ergebnisse zeigen: Einen kausalen Zusammenhang von Verkehrsberuhigung und Geschäftesterben kann nicht belegt werden. Im Gegenteil, der Einzelhandel kann eher profitieren, aber nicht jede Branche gehört dazu.

In Wien etwa führte die Umgestaltung der Mariahilfer Straße zu einer deutlich höheren Passantenfrequenz, wobei die Kunden im Durchschnitt mit 87 Euro drei Mal so viel ausgaben wie in vergleichbaren Einkaufsstraßen Wiens [14]. Daten aus London belegen, dass dort, wo mehr Platz für Rad- und Fußverkehr geschaffen wird, die Passantenfrequenz steigt, während die Umsätze stabil bleiben oder leicht zunehmen [15] [16]. Und im verkehrsberuhigten Superblock Sant Antoni in Barcelona erholte sich der Einzelhandel nach den pandemiebedingten Einschränkungen schneller als im Stadtmittel [17].

Diese internationalen Schlaglichter unterstreichen, was inzwischen auch vielerorts in Deutschland beobachtet wird. Sei es bei der Osterstraße in Hamburg, die nach der Umgestaltung von deutlich mehr Radfahrenden und Fußgängern frequentiert wird [18], die Sendlinger Straße in München, deren temporäre Umgestaltung von 82 % der Befragten als Verbesserung gegenüber dem vorherigen Zustand beschrieben wurde [5], oder der Oeder Weg in Frankfurt, den Kunden nach den Verkehrsberuhigungsmaßnahmen häufiger und länger besuchen [19].

Diesen positiven Bewertungen durch die Passanten stehen die Wahrnehmungen einiger Gewerbetreibenden gegenüber. Während in der Sendlinger Straße beispielsweise 78 % der befragten Gewerbetreibenden von gleichbleibenden oder gestiegenen Umsätzen berichteten, beklagten einzelne einen deutlichen Umsatzrückgang [5]. In der Hamburger Osterstraße bewerten gar 16 von insgesamt 35 befragten Gewerbetreibenden ihre Situation als schlechter als vor der Umgestaltung [18]. Diese Ergebnisse zeigen, dass nicht alle Branchen gleichermaßen von der Neuverteilung des Straßenraums profitieren. Insbesondere Gastronomie und kleinere Fachgeschäfte gelten weithin als Profiteure einer gesteigerten Aufenthaltsqualität. Die Ergebnisse deuten zugleich aber auch auf ein weiteres Phänomen hin.

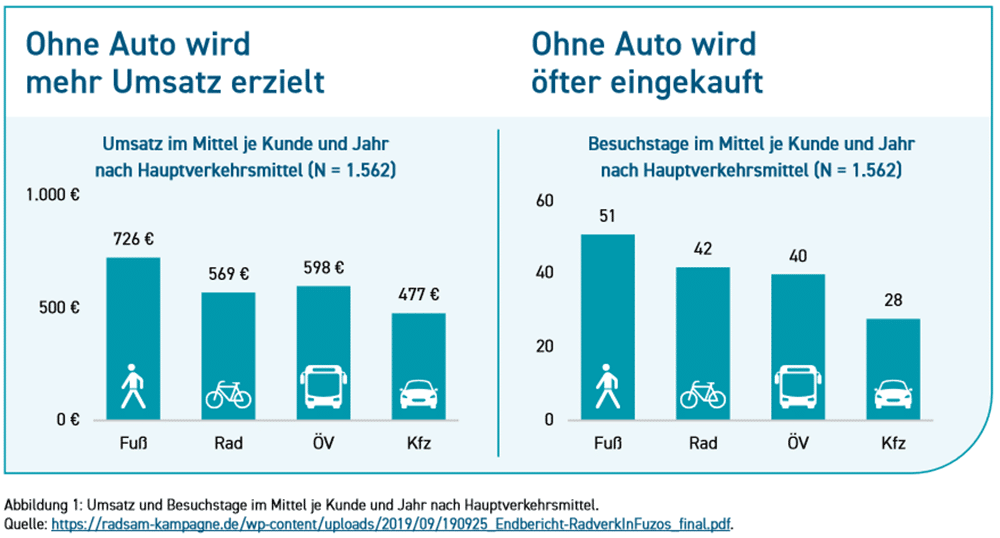

Bedeutung des Autoverkehrs überschätzt

Zwar geben Autofahrende pro Einkauf im Durchschnitt mehr Geld aus als Kunden, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Gleichzeitig kommen sie jedoch seltener ins Geschäft. Über das Jahr betrachtet, wird so durch Personen, die mit dem Fahrrad, ÖPNV oder zu Fuß das Geschäft aufsuchen, ein höherer Umsatz generiert (u. a. [20] [11] [21]). Besonders relevant sind hierbei kleinere Gelegenheitseinkäufe, die durch häufigere Besuche und das Schlendern entlang von Schaufenstern gefördert werden.

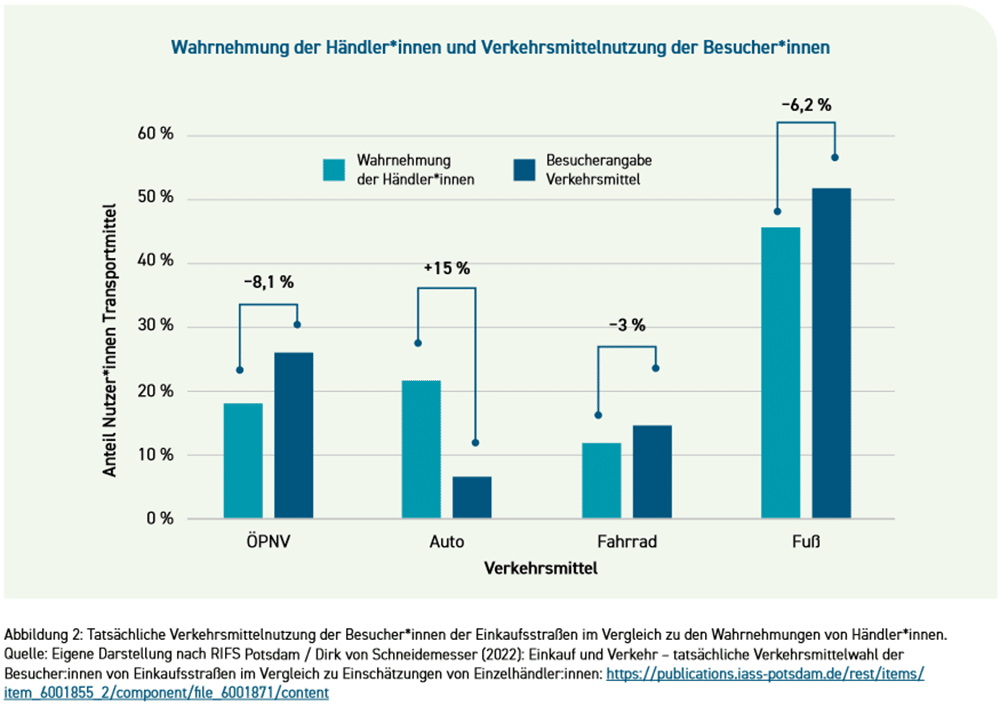

Einen Erklärungsversuch, warum Händler sich dennoch oftmals vehement gegen Verkehrsberuhigung aussprechen, liefern weitere Studien. Demnach überschätzen Gewerbetreibende systematisch den Anteil ihrer Kunden, die mit dem Auto kommen (u. a. [9] [22]). Und auch die zurückgelegte Wegelänge zum Geschäft wird von Gewerbetreibenden mehrheitlich überschätzt. So glauben die befragten Händler zweier Berliner Geschäftsstraßen, dass 12 % ihrer Kundschaft aus einem Umkreis unter 1 km käme – tatsächlich sind es mehr als die Hälfte [20]. In der Summe sorgen diese verzerrten Wahrnehmungen dafür, dass die Relevanz der Erreichbarkeit des eigenen Geschäfts mit dem privaten Pkw deutlich überschätzt wird.

Diese Befunde wurden in früheren Untersuchungen in Berlin und Köln bestätigt, wo nur weniger als 20 % der Kunden mit dem Auto in die Innenstadt kamen [23]. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sollten daher nicht als Einschränkung der Erreichbarkeit verstanden werden, sondern vielmehr als Möglichkeit, diese für alle Personengruppen zu verbessern – auch und gerade für solche, die kein eigenes Auto besitzen und/oder keinen Führerschein haben (können).

Gleichwohl gelten diese und auch frühere Befunde [23] für Großstädte mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Städte mit einem ländlich geprägten Umland sind auf eine gute Erreichbarkeit mit dem Auto angewiesen. Nur bedeutet dies nicht, dass die Kundschaft den Parkplatz vor dem Geschäft erwartet, sondern ein attraktiver Fußweg vom Stellplatz zum Geschäft durchaus akzeptiert wird, wie eine aktuelle Untersuchung aus Aachen belegt [12].

Schlussfolgerungen

Die Auswertung verschiedener Studien und Praxisberichte liefert ausreichend Gründe, um zu argumentieren, dass Verkehrsberuhigung und Einzelhandelsinteressen keine Gegensätze sind. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen verkehrsberuhigenden Maßnahmen und Umsatzeinbußen. Die meisten Studien stellen fest, dass die Umsätze entweder stabil bleiben oder leicht steigen. Allerdings gilt dies nicht für alle Branchen. Die Gastronomie profitiert stärker, gilt aber gleichzeitig als Frequenzbringer und erhöht damit die Sichtbarkeit des Einzelhandels, durchaus auch für andere Dienstleistungen wie z. B. Frisöre oder Apotheken.

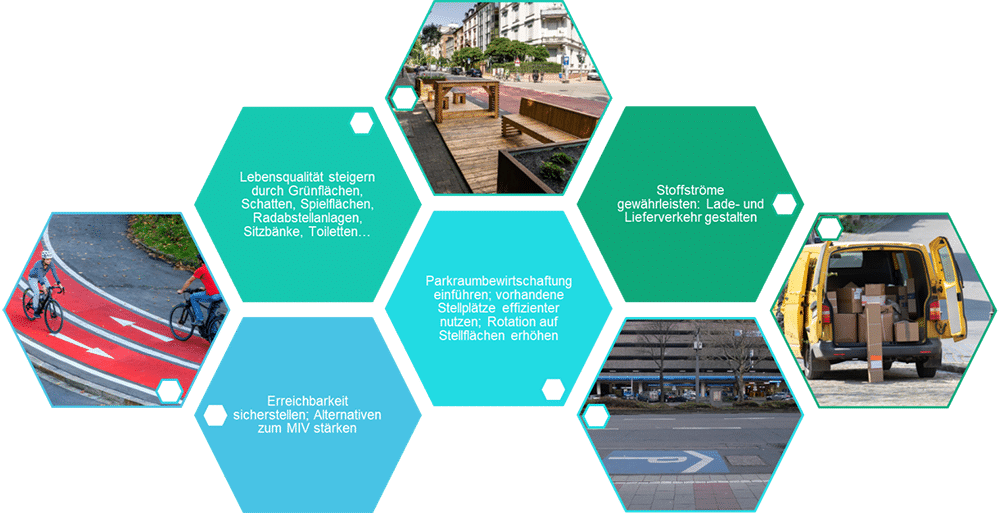

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Analysen ist die Bedeutung von Aufenthaltsqualität. Menschen kaufen dort gerne ein, wo sie sich wohlfühlen, und an Orten, die sie gut erreichen können. In der Konkurrenz zum Online-Handel wird das Erleben, die Begegnung und Kommunikation im Stadtraum immer wichtiger. Insgesamt ist Verkehrsberuhigung somit weit mehr als reine Verkehrslenkung. Sie ist ein Instrument zur Aufwertung des öffentlichen Raums. Wird bei der Planung und Gestaltung der Innenstädte und Geschäftsbereiche der Mensch – und nicht mehr das Auto – in den Mittelpunkt gestellt [24], profitiert auch der Einzelhandel.

Erreichbarkeit ist und bleibt ein weiteres zentrales Kriterium. Dies können Kommunen auf vielfältige Weise sicherstellen. Eine Lösung bietet die in vielen Städten bereits erfolgte Einführung der Parkraumbewirtschaftung, die das Dauerparken verhindert und die Verfügbarkeit von Parkplätzen erhöht. Eine durchdachte Preisgestaltung der Stellplätze, die das Parken on-street teurer macht als off-street, lenkt den ruhenden Verkehr in die vielfach unterausgelasteten Parkhäuser oder Sammelgaragen.

Daneben darf nicht vergessen werden, die Alternativen zur Erreichbarkeit mit dem Auto zu verbessern. Eine zentrale Rolle spielt hier ein gut ausgebauter ÖPNV, der auch preislich mit dem Auto konkurrieren kann. In Amsterdam oder Straßburg gilt das Parkticket auf ausgewiesenen Parkplätzen am Stadtrand gleichzeitig als ÖPNV-Tagesticket für alle Fahrzeuginsassen. Sichere Radwege und Fahrabstellanlagen gehören dazu, ebenso wie die qualitative Aufwertung der Räume für zu Fuß Gehende.

Nicht zuletzt muss auch die Organisation des Lieferverkehrs in diesen Überlegungen berücksichtigt werden. Eindeutig markierte Ladezonen sorgen dafür, dass Lieferfahrzeugen ausreichend Platz eingeräumt wird. Weitergehend geregelt hat die Stadt Barcelona den Lieferverkehr. Hier kann man in den verkehrsberuhigten Bereichen beispielsweise Zeitfenster digital buchen, um zu liefern oder zu laden. Dadurch wird verhindert, dass Lieferfahrzeuge in den Stoßzeiten die Verkehrswege blockieren oder den Fuß- und Radverkehr beeinträchtigen.

Für den Erfolg zentral ist außerdem die Kommunikation der Maßnahmen, die für den Einzelhandel, aber auch für die Bevölkerung, Veränderungen der Alltagsroutinen abverlangt. Gerade weil Umgestaltungsmaßnahmen häufig skeptisch begleitet werden, spielt die visuelle Vermittlung eine zentrale Rolle. Bürger können sich leichter auf Veränderungen einlassen, wenn sie eine klare Vorstellung davon haben, wie Straßenräume, Plätze oder Kreuzungen künftig aussehen werden. Visualisierungen machen diesen Perspektivwechsel möglich. Sie übersetzen abstrakte Planungen in konkrete Bilder und verdeutlichen, wie Aufenthaltsqualität, Grünstrukturen oder neue Mobilitätsangebote konkret vor Ort zusammenspielen. Das eigene Erleben der Veränderung durch die Umsetzung schafft für viele weitere Akzeptanz.

Quellen und weiterführende Literatur

(alle angesehen am 03.09.2025)

[1] Bauer, U., Christ, M., Sönksen, L. & Pfitzinger, L. G. (2025). Verkehrsberuhigung und Einzelhandel: Dann wird’s laut. (Difu Policy Papers Nr. 5). Deutsches Institut für Urbanistik (Difu). https://doi.org/10.34744/difu-policy-papers-2025-5

[2] Handelsverband Deutschland (HDE); IFH Köln. (2024). Online Monitor 2024. https://einzelhandel.de/images/Online_Monitor_2024_1305_WEB.pdf

[3] Statistisches Bundesamt (10.11.2022). Innenstädte: Stationärer Einzelhandel mit Bekleidung, Büchern, Spielwaren und Elektronik erfährt teils deutliche Umsatzeinbußen gegenüber Vor-Corona-Jahr. Nr. N 065 [Pressemitteilung]. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_N065_45.html

[4] Junker, R. & Holger Pump-Uhlmann. (2020). Einkaufsstraßen neu denken: Bausteine für neue Perspektiven. StadtBauKultur NRW. https://baukultur.nrw/site/assets/files/7799/einkaufsstrassen_neu_denken.pdf

[5] Förster, A., Ackermann, C. & Fitschen, K. (2017). Verkehrsversuch Fußgängerzone Sendlinger Straße – Koordinierung, Evaluierung und Dokumentation des Verkehrsversuchs sowie Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit: Evaluationsbericht. Stadt München. https://risi.muenchen.de/risi/dokument/v/4656516

[6] Hardinghaus, M., Nieland, S., Schuppan, J., Cyganski, R. & Prieto Mota, A. (2025, im Erscheinen). Evaluating the effect of transforming public space on customer traffic – utilization of mobile phone data. In E. G. Nathanail, N. Gavanas & E. Adamos (Hrsg.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Climate Crisis and Resilient Transportation Systems: Proceedings of the 7th Conference on Sustainable Mobility, CSuM2024, September 4–6, 2024, Plastira’s Lake, Greece – Volume I: Advances in Resilience of Transportation Systems and Energy Solutions. Springer

[7] Whitehead, T., Simmonds, D. & Preston, J. (2006). The effect of urban quality improvements on economic activity. Journal of Environmental Management, 80(1), 1 – 12. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.01.029

[8] Pander, J. (2019). Erst sind alle dagegen – und dann dafür: Autofreie Stadtviertel. Spiegel. https://www.spiegel.de/auto/aktuell/autofrei-wiestaedte-versuchen-strassen-mitleben-zu-fuellen-a-1284291.html

[9] Bent, E. M. & Singa, K. (2009). Modal Choices and Spending Patterns of Travelers to Downtown San Francisco, California: Impacts of Congestion Pricing on Retail Trade. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2115(1), 66–74. https://doi.org/10.3141/2115-09

[10] Große, C. & Böhmer, J. (2019). Radverkehr in Fußgängerzonen: Endbericht für das Forschungsprojekt „Mit dem Rad zum Einkauf in die Innenstadt – Konflikte und Potenziale bei der Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr“. Fachhochschule Erfurt. https://www.mobilitaetsforum.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projekte/17753_Mit-dem-Rad-einkaufen_Endbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2

[11] Volker, J. M. B. & Handy, S. (2021). Economic impacts on local businesses of investments in bicycle and pedestrian infrastructure: a review of the evidence. Transport Reviews, 41(4), 401–431. https://doi.org/10.1080/01441647.2021.1912849

[12] Merten, L. & Kuhnimhof, T. (2023). Impacts of parking and accessibility on retail-oriented city centres. Journal of Transport Geography, 113, Artikel 103733. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103733

[13] Tolley, R. (2011). Good for Business: The benefits of making streets more walking and cycling friendly. Discussion paper. National Heart Foundation of Australia. https://www.heartfoundation.org.au/getmedia/1b5746a4-298f-4ae8-9a9fd46eb4f0e5ca/Good-for-business.pdf

[14] Rachbauer, S. (19.10.2019). Neue Studie: warum sich Flaniermeilen wirtschaftlich rentieren. Kurier. https://kurier.at/chronik/wien/neue-studie-warum-sich-flaniermeilen-wirtschaftlich-rentieren/400651127#

[15] Lawlor, E. R. & Tasker, M. (2018). The Pedestrian Pound. The business case for better streets and places. https://www.livingstreets.org.uk/media/2t0hyzcm/pedestrianpound-2018.pdf

[16] Sustrans. (2006). Shoppers and how they travel. Information Sheet LN02. https://cidadanialxmob.tripod.com/shoppersandhowtheytravel.pdf

[17] Ajuntament de Barcelona & Barcelona Regional. (2023). SUPERILLA Barcelona: Barcelona 2015-2023. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/129164/1/br_superilles.pdf

[18] Stadt Hamburg (2019). Evaluation Osterstraße: Ergebnisse der Vorher-Nachher-Untersuchung. Stadtraumerneuerung Osterstraße. Stadt Hamburg, Hamburg. https://www.hamburg.de/resource/blob/59438/f39bf102313caecf38431f5058ac6d71/d-evaluationsergebnisse-als-praesentation-data.pdf

[19] Knese, D., Künbet, S., Busse, J., Dehler, K. & Wong, C. (2024). Abschlussbericht Oeder Weg: Wissenschaftliche Begleitung der „fahrradfreundlichen Nebenstraßen“ in Frankfurt am Main. Frankfurt University of Applied Sciences. https://doi.org/10.48718/8q61-qn48

[20] von Schneidemesser, D. (2022). Einkauf und Verkehr – tatsächliche Verkehrsmittelwahl der Besucher:innen von Einkaufsstraßen im Vergleich zu Einschätzungen von Einzelhändler:innen. In: J. Gies, F. Huber, O. Mietzsch, C. Nobis, U. Reutter, K. Saary & O. Schwedes (Hrsg.), Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung: Stand März 2022 (92. Ergänzungslieferung) (S. 1 – 23). Wichmann

[21] Yoshimura, Y., Kumakoshi, Y., Fan, Y., Milardo, S., Koizumi, H., Santi, P., Murillo Arias, J., Zheng, S. & Ratti, C. (2022). Street pedestrianization in urban districts: Economic impacts in Spanish cities. Cities, 120, Artikel 103468. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103468

[22] Fußverkehr Schweiz. (2023). Einzelhandel, Erreichbarkeit, öffentlicher Raum: Erhebung in Bulle, Carouge, Freiburg, Lancy, Vevey und Yverdonles-Bains. Attraktivität von städtischen Geschäftsstraßen, Sommer 2021. https://fussverkehr.ch/wordpress/storage/2023/06/mobilite_publication_6_pages_Allemand_230601_page_HD.pdf

[23] Monheim, R. (2019). Innenstadtintegrierte Einkaufszentren: Chancen und Risiken für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Geographische Handelsforschung: Bd. 27. Verlag MetaGIS Fachbuch. https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/year/2019/docId/18079

[24] Gehl, J. (2015). Städte für Menschen. Jovis.

Die Autorinnen

Uta Bauer

Die Geografin arbeitet als Projektleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik.

Dr. Michaela Christ

Die Soziologin Dr. Michaela Christ ist Teamleiterin Nahmobilität am Deutschen Institut für Urbanistik. In Ihren Forschungen beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen

Veränderungsprozessen, sie interessiert sich dabei besonders für Konflikte und deren Bearbeitungsweisen.

Levke Sönksen

Levke Sönksen ist seit 2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik.

www.difu.de