Energie, Technik & Baustoffe

Variabel-Volumenstrom-Systeme für die Lüftung in Wohngebäuden: Frischer Wind im Wohnbau

Text: Mostafa Barghash, Armin Ruppert | Foto (Header): © Leigh Prather – stock.adobe.com

Die maschinelle Lüftung gewinnt in Wohngebäuden zunehmend an Bedeutung, insbesondere zur Steigerung der Luftqualität und Energieeffizienz. Durch den Einsatz variabler Volumenstrom-Systeme lässt sich die Luft raumweise und bedarfsgerecht verteilen, was große Einsparpotenziale bietet. Dezentrale Ventilation erweist sich dabei als besonders vielversprechend, da sie auf Volumenstromregelklappen verzichten: Ventilatoren im Luftverteilnetz übernehmen sowohl den Lufttransport als auch die Regelung. Dadurch entfallen drosselungsbedingte Druckverluste, was die Energieeffizienz deutlich erhöht und die dezentrale Ventilation zu einer attraktiven Lösung für Wohngebäude macht.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 4.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Hochgedämmte und luftdichte Gebäudehüllen nach dem energetischen Standard des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) führen zu einem deutlich verringerten Außenluftwechsel durch Infiltration. Zur Sicherstellung der lufthygienischen Behaglichkeit und des Feuchteschutzes ist daher eine maschinelle Be- und Entlüftung von Wohnraumen essenziell. Hierfür werden häufig zentrale Wohnungslüftungsgeräte (WLG) in Verbindung mit sog. Konstant-Volumenstrom- Systemen (KVS) eingesetzt. Diese reduzieren zudem die Lüftungswärmeverluste des Gebäudes durch den Einsatz von Wärmerückgewinnern, die in zentralen WLG hohe Ruckwärmzahlen aufweisen. Diese Systeme verteilen die Luft gemäß den planerischen Vorgaben über ein Luftkanalnetz mit Drosselelementen (z. B. Tellerventilen), die einmalig bei der Inbetriebnahme auf einen definierten Luftstrom unter einer angenommenen Nutzung der Räume eingestellt werden. Daher kann der Betrieb nicht an die jeweilige momentane Nutzung der Räume angepasst werden, die häufig nicht dem Auslegungsfall entspricht, sondern beispielsweise durch eine veränderliche Personenbelegung in den Räumen gekennzeichnet ist. Dies äußert sich in einer Über- oder Unterversorgung einzelner Räume, was zu einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität oder zu einem unnötigen Energieverbrauch aufgrund nicht erforderlicher höherer Luftströme führen kann. Entsprechende Einsparungen für den Lufttransport sind daher vor allem mit einem an den Bedarf angepassten Betrieb möglich.

Variabel-Volumenstrom-Systeme

Variabel-Volumenstrom-Systeme (VVS) sind Lüftungssysteme, bei denen die Luftströme aktiv an den aktuellen Bedarf angepasst werden – z. B. abhängig von der Anzahl der Personen oder der Luftqualität im Raum. Dabei wird der Luftstrom geregelt, wodurch Energie eingespart und der Komfort erhöht werden kann. VVS sind im Bereich der Nicht-Wohngebäude etabliert, finden jedoch in Wohngebäuden bislang kaum Anwendung. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass VVS nach Stand der Technik mit Volumenstrom-Regelklappen ausgeführt werden, wobei Volumenstrom-Regelklappen in Wohngebäuden vergleichsweise hohe zusätzliche Investitionskosten verursachen.

Im Folgenden wird gezeigt, inwieweit das Konzept einer dezentralen Ventilation in Wohngebäuden eine Lösung für die bedarfsgeführte Lüftung in Wohngebäuden darstellt. Hier werden keine Volumenstrom-Regelklappen benötigt, stattdessen übernehmen dezentral angeordnete Ventilatoren die Volumenstromregelung bei weiterhin zentralem Wohnungslüftungsgerät mit u. a. Wärmerückgewinnung und Filter. Die üblicherweise zentral angeordneten Ventilatoren in den Wohnungslüftungsgeräten entfallen. Daneben verspricht dieser Ansatz zusätzliche Einsparpotenziale, weil prinzipbedingt die Dissipation bei der Drosselung in Volumenstrom-Regelklappen vermieden wird.

Hardware-in-the-Loop-Integration

Zur systematischen Untersuchung dieses Potenzials wird im Rahmen eines Forschungsvorhabens der Industriellen Gemeinschaftsforschung (HeatVentCon, FKZ: 01IF22051N) ein Luftverteilprüfstand mit Hardware-in-the-Loop-(HiL-)Integration entwickelt. Das Projekt wird von der Forschungsgesellschaft Heizung-Lüftung-Klimatechnik Stuttgart mbH in Kooperation mit dem Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart bearbeitet. Der Prüfstand ermöglicht es, zentrale und dezentrale Lüftungskonzepte unter realitätsnahen und reproduzierbaren Bedingungen zu erproben. Ausgestattet mit entsprechender Sensorik und regelbaren Aktoren können Luftvolumenströme individuell pro Raum variiert und unterschiedliche Nutzungsszenarien nachgebildet werden.

Konzeptionierung des Prüfstands

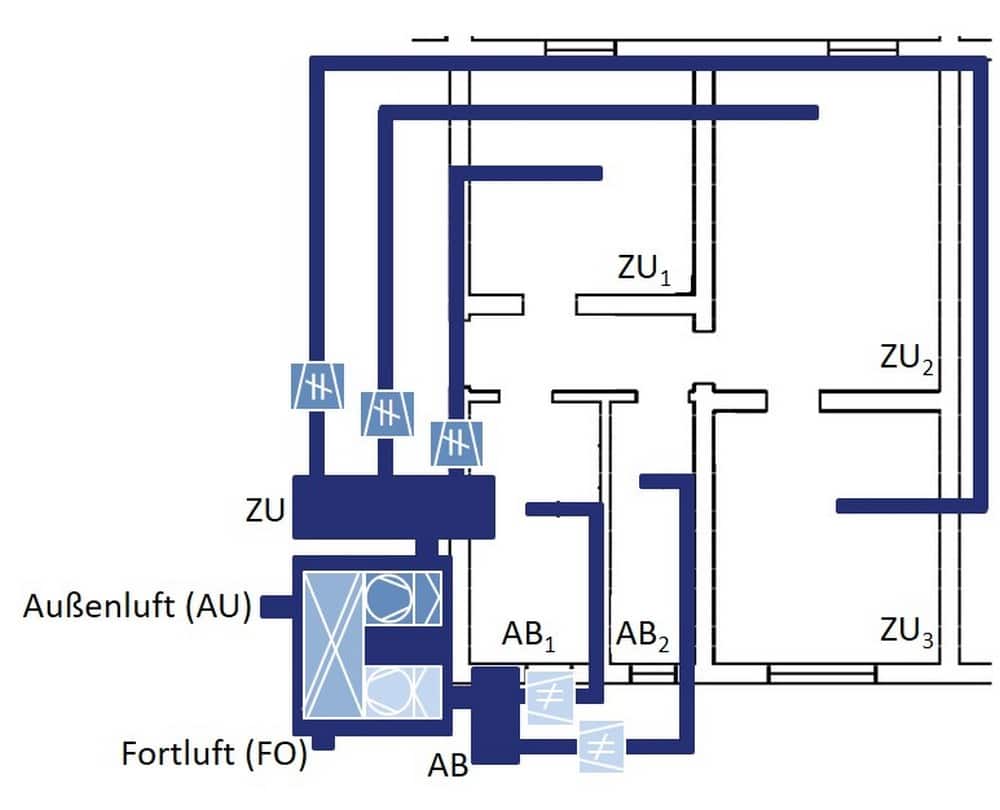

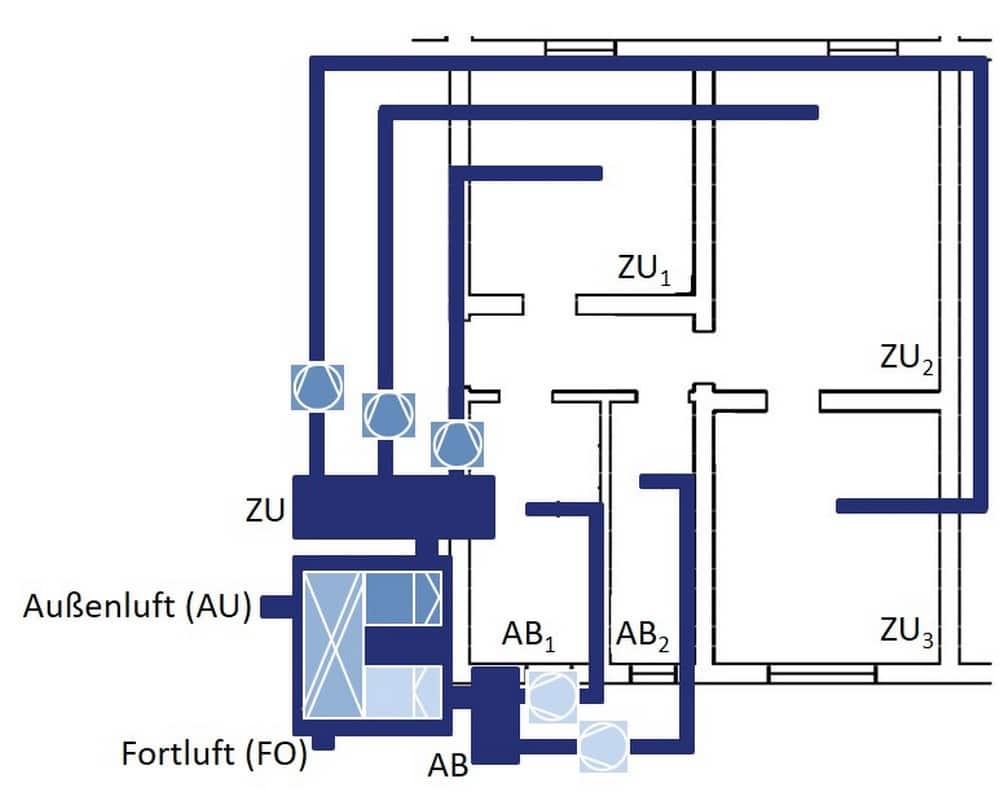

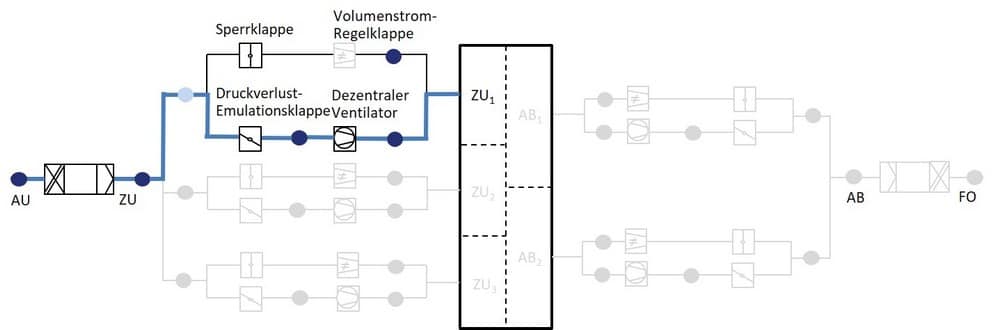

Der Luftverteilprüfstand mit Hardware-in-the-Loop-(HiL-)Integration orientiert sich an einer Wohnsituation gemäß einem Beispiel aus DIN 1946- 6 Beiblatt 1 [1]. Die belüftete Flache der Wohnung betragt ca. 64 m² und besteht aus drei Zulufträumen: Kinderzimmer (ZU1), Wohnzimmer (ZU2) und Schlafzimmer (ZU3) sowie zwei Ablufträumen: Küche (AB1) und Bad (AB2). Hierbei handelt es sich um ein Szenario mit vergleichsweise geringer räumlicher Ausdehnung und entsprechend niedrigen absoluten Luftvolumenströmen. Dennoch weist das gewählte Beispiel aufgrund des systematischen Vergleichs der zentralen und dezentralen Lüftungskonzepte eine hohe Aussagekraft auf. Die beiden Lüftungskonzepte sind in Abb. 1 (zentrale Ventilation) und Abb. 2 (dezentrale Ventilation) schematisch dargestellt und veranschaulichen die jeweiligen lufttechnischen Komponenten im Luftkanalnetz für die exemplarische Wohnung.

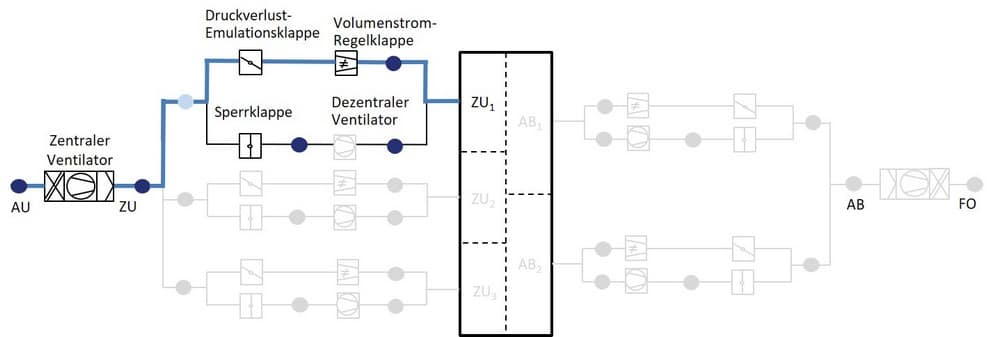

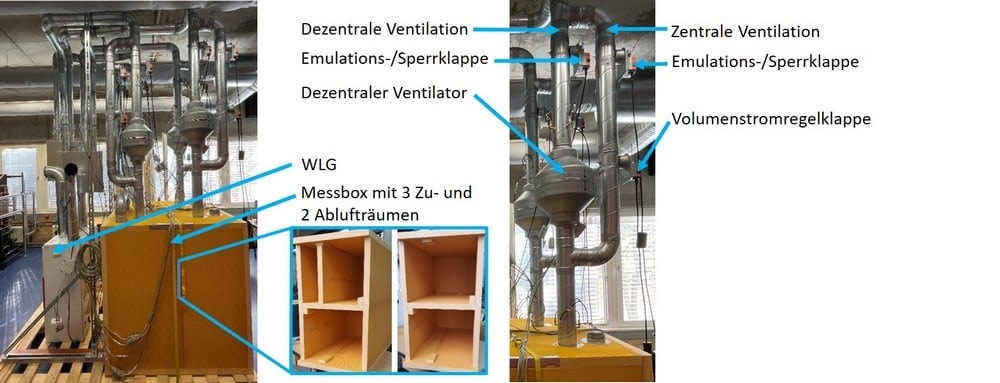

Zur vergleichenden Analyse der Lüftungskonzepte wird im Prüfstand zu jedem Raum je ein Luftkanal für die zentrale und die dezentrale Ventilation geführt (vgl. Abb. 3). Durch diese schaltbare, parallele Installation ist es möglich, beide Lüftungskonzepte unabhängig voneinander im identischen System zu untersuchen, ohne bauliche Veränderungen zwischen den jeweiligen Messungen vornehmen zu müssen. Dadurch werden identische Randbedingungen für beide Lüftungskonzepte sichergestellt, was eine direkte Gegenüberstellung der für den Lufttransport erforderlichen Leistungen erlaubt.

In Abb. 3 sind zudem die verschiedenen Druckmessstellen dargestellt. Zur Ermittlung der Volumenströme in den jeweiligen Räumen sind kalibrierte Thermo-Anemometer installiert, mit denen über die Messung der Luftgeschwindigkeit der jeweilige Volumenstrom bestimmt werden kann. Die eingesetzte Sensorik weist eine hohe Messgenauigkeit auf und ermöglicht eine verlässliche Datenerhebung zur Bewertung der strömungstechnischen Leistung beider Lüftungskonzepte.

Im Luftverteilstrang der zentralen Ventilation (rechter Strang in Abb. 4) sind zwei aktive Elemente integriert: eine Volumenstrom-Regelklappe zur Einstellung des Luftvolumenstroms sowie eine sog. Emulationsklappe, mit der gezielt definierte Druckverluste nachgebildet werden. Die jeweiligen Emulationsklappen dienen sowohl in der zentralen als auch in der dezentralen Ventilation dazu, typische und vergleichbare Druckverhältnisse innerhalb des Kanalnetzes einzustellen und somit Randbedingungen des gewählten Untersuchungsbeispiels nachzubilden. Bei der dezentralen Variante werden anstatt der Volumenstrom-Regelklappen drehzahlgeregelte Radialventilatoren eingesetzt, die zudem für den Lufttransport zum jeweiligen Raum sorgen (siehe linker Strang in Abb. 4).

Die Kalibrierung der Emulationsklappen basiert auf der Ermittlung des charakteristischen Zusammenhangs zwischen Druckverlust und Volumenstrom. Der für den jeweiligen Strang einzustellende Druckverlust über die Emulationsklappe resultiert aus analytischen Berechnungen der im betrachteten Luftkanalnetz auftretenden Widerstände. Dazu zählen u. a. der Strömungswiderstand der Luftkanäle, Einzeldruckverluste durch Bögen, Umlenkstücke sowie Komponenten (z. B. Luftverteiler und Einbauten).

Dieser Aufbau ermöglicht es, mit dem Luftverteil-HiL-Prüfstand die zentrale und die dezentrale Ventilation hinsichtlich ihrer Luftleistung experimentell zu untersuchen und vergleichend zu bewerten. Die Luftleistung entspricht dem energetischen Aufwand zur Luftforderung und berechnet sich als das Produkt aus Volumenstrom und zugehöriger Druckdifferenz im System.

3 | Betriebsweise des HiL-Prüfstands – oben: zentrale, unten: dezentrale Ventilation

ABBILDUNGEN: HEATVENTCON

Randbedingungen für die Messungen

Eine wesentliche Vorgabe für die Versuchsdurchführung ist die Nachbildung einer Belegung der Referenzwohnung mit drei Personen. Der Aufenthalt der Personen in der Wohnung wird systematisch auf die fünf Räume verteilt, sodass unterschiedliche Raumnutzungsszenarien abgebildet werden können. Aus den möglichen Kombinationen – unter Berücksichtigung von Wiederholungen – resultieren 35 Belegungsszenarien. Diese bilden die Grundlage für die Auswertung der Luftleistung beider Lüftungskonzepte.

Für die Luftverteilung werden zwei grundlegende Strategien festgelegt:

- Belegte Räume erhalten eine bedarfsgerechte Lüftung, um eine adäquate Luftqualität sicherzustellen.

- Unbelegte Räume werden mit einem Mindestluftvolumenstrom versorgt, der den erforderlichen Luftströmen zum Feuchteschutz genügt.

Die Festlegung der Zu- und Abluftvolumenströme in den jeweiligen Szenarien erfolgt dabei in Anlehnung an die Vorgaben der DIN 1946-6 [1]. Hierbei werden sowohl nutzungsabhängige Luftvolumenstromklassen als auch raumbezogene Mindestanforderungen berücksichtigt, um eine praxisgerechte Abbildung der Luftbedarfe sicherzustellen.

Die Betriebsstrategie der zentralen Ventilation wird aus energetischer Sicht dahingehend optimiert, dass in jedem Belegungsszenario gewährleistet wird, dass mindestens eine Zuluft und eine Abluftvolumenstromregelklappe vollständig geöffnet ist. Durch dieses Vorgehen werden teilweise Drosselungen im System vermieden und dadurch die Druckverluste aufgrund der Volumenstromregelung innerhalb des Systems minimiert.

Vergleich der Volumenströme

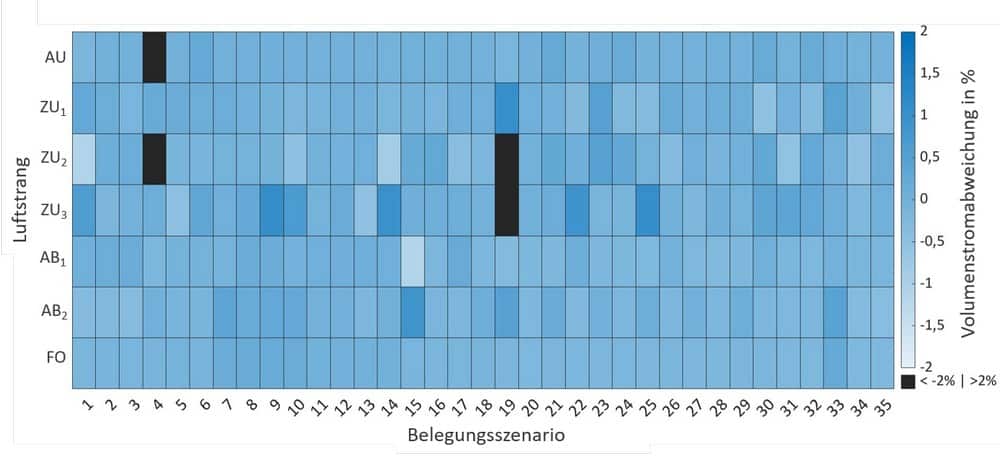

Für den Vergleich der Luftleistung von zentraler und dezentraler Ventilation ist sicherzustellen, dass die geförderten Volumenströme in beiden Varianten gleich sind, damit die ermittelten Luftleistungen eindeutig den Lüftungskonzepten zugeordnet werden können. Zur Überprüfung der jeweiligen Volumenströme wird die relative Abweichung zwischen zentraler und dezentraler Ventilation für jedes Belegungsszenario berechnet. Die Ergebnisse werden grafisch mittels einer Farbskala dargestellt: Abweichungen im Bereich von −2% bis +2 % sind graduell von weiß nach blau dargestellt. Werte außerhalb dieses gewählten Toleranzbereichs werden in Schwarz dargestellt (vgl. Abb. 5).

Die Auswertung zeigt, dass in nahezu allen der 35 Belegungsszenarien eine hohe Übereinstimmung der Luftvolumenströme innerhalb des akzeptierten Bereichs von ±2 % vorliegt.

Zwei Ausnahmen bilden die Belegungsszenarien 4 und 19. In diesen Fällen sind die erforderlichen Luftvolumenströme in zwei Luftsträngen nicht eingehalten, was zu Abweichungen vom Sollwert führt. Aus diesem Grund werden sie von der energetischen Auswertung ausgeschlossen. Die Abweichungen sind auf die Auswahl der dezentralen Ventilatoren sowie auf die Parametrierung der Volumenstromklappen zurückzuführen.

Vergleich der Luftleistung

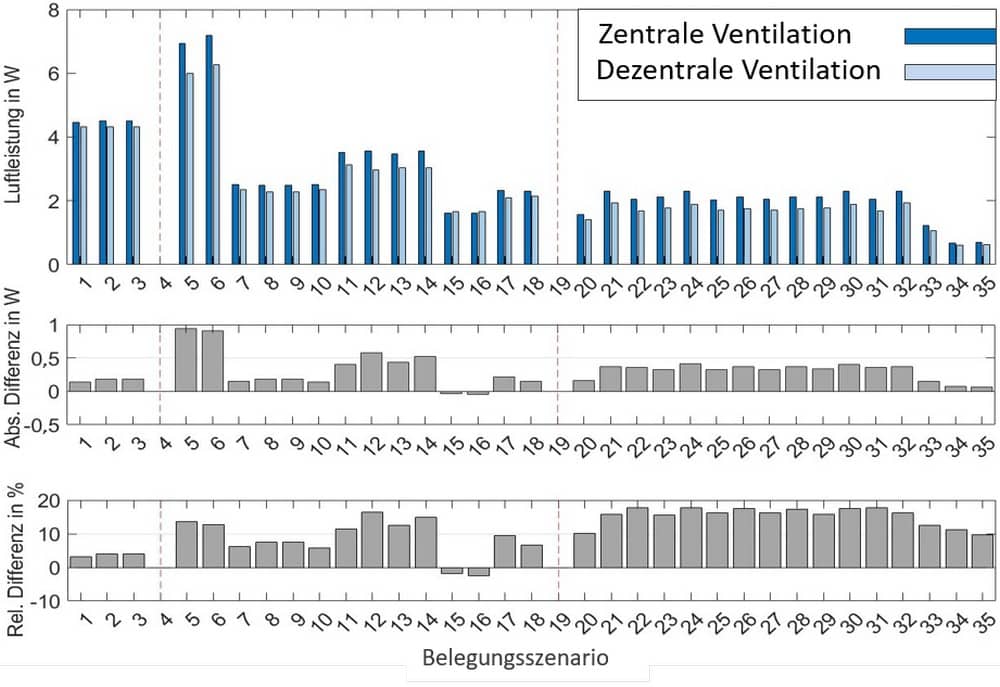

Die Bewertung des energetischen Einsparpotenzials einer dezentralen Ventilation im Vergleich zur zentralen Ventilation erfolgt anhand von drei Kennwerten auf Basis der 35 Belegungsszenarien:

- Gesamte Luftleistung für den jeweiligen Betriebsfall

- Absolute Differenz der Luftleistung: ΔP(Abs.) = Pdezentral – Pzentral

- Relative Differenz der Luftleistung: P(Rel.) = (ΔP(Abs.) / Pdezentral)*100 %

Diese Größen werden für jedes Belegungsszenario einzeln berechnet und grafisch aufbereitet (vgl. Abb. 6). Die grafische Auswertung umfasst drei Diagramme: Das erste stellt die gesamte Luftleistung je Szenario dar, das zweite visualisiert die absolute Differenz der Luftleistungen zwischen zentraler und dezentraler Ventilation, und das dritte zeigt die relative Differenz dieser Luftleistungen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Luftleistung von der Verteilung der Luftvolumenströme innerhalb der Wohnung.

In nahezu allen Belegungsszenarien ist die bei der dezentralen Ventilation erforderliche Luftleistung geringer als bei der zentralen Ventilation. Besonders hervorzuheben sind die Szenarien 5 und 6, in denen die dezentrale Ventilation die höchsten absoluten Einsparungen aufweist. Die absolute Reduktion der Luftleistung beträgt ca. 1 W, was einer relativen Einsparung von etwa 14 % entspricht. Die ungleichmäßige Luftverteilung führt in der zentralen Ventilation zu hohen strömungstechnischen Verlusten, da weit geschlossene Klappen den Widerstand erheblich erhöhen.

Im Gegensatz dazu können die dezentralen Ventilatoren individuell auf den Bedarf jedes Raumes reagieren. Durch die direkte Regelung entfällt die Notwendigkeit, Luftströme über gedrosselte Klappen zu führen – die Druckverluste bleiben gering. Die Energieeinsparung resultiert somit aus der Vermeidung unnötiger Widerstände.

In Szenario 15 und 16 zeigt sich hingegen nahezu kein Einsparpotenzial. In beiden Fällen sind vier der fünf Volumenstrom-Regelklappen vollständig geöffnet, lediglich eine ist leicht gedrosselt. Die resultierende Luftverteilung ist somit nahezu homogen, und die zentrale Ventilation kann mit minimalem Druckverlust arbeiten. In solchen Konstellationen gleichen sich die Betriebsbedingungen beider Lüftungskonzepte weitgehend an.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen des Forschungsvorhabens HeatVentCon wird anhand eines hierfür konzeptionierten Luftverteilprüfstands mit Hardware-in-the- Loop-(HiL-)Integration eine umfassende experimentelle Untersuchung von zentralen und dezentralen Lüftungskonzepten mit VVS für Wohngebäude durchgeführt. Die Untersuchung erfolgt exemplarisch an einer Referenzwohnung mit fünf Räumen und einer Nennbelegung von drei Personen. Ziel ist es, das energetische Einsparpotenzial einer dezentralen Ventilation mit raumweise angeordneten Ventilatoren gegenüber einer zentralen Ventilation mit Volumenstrom-Regelklappen zu bestimmen.

Die Messergebnisse zeigen, dass eine dezentrale Ventilation – insbesondere bei zeitlich variierender Raumnutzung – zusätzliche Einsparpotenziale durch vermiedene Druckverluste gegenüber einer zentralen Ventilation über die bekannten Vorteile eines VVS hinaus aufweist. In einigen Belegungsszenarien kann eine Reduktion der erforderlichen Luftleistung um bis zu 18 % im Vergleich zur zentralen Ventilation erzielt werden. Bei überwiegend gleichmäßigen Luftanforderungen in den unterschiedlich versorgten Räumen existieren prinzipbedingt keine Unterschiede in der Luftleistung zwischen den beiden Lüftungskonzepten, weil die Volumenstrom-Regelklappen ebenfalls keine zusätzliche Drosselung von Luftströmen vornehmen müssen.

Aus der energetischen Bewertung der 35 Belegungsszenarien leitet sich die weiterführende Fragestellung ab, mit welcher statistischen Häufigkeit die betrachteten Nutzungsszenarien im realen Gebäudebetrieb auftreten und welche typischen Einsparpotenziale für die maschinelle Wohnungslüftung daraus resultieren. Weiterhin sind Auslegungsgrundlagen für die Auswahl von Ventilatoren für die dezentrale Ventilation zu erarbeiten, um bei Neubauten oder Sanierungsvorhaben sowohl die Investitions- und Betriebskosten zu minimieren als auch die Luftqualitätsanforderungen sicherzustellen.

Literatur

[1] DIN 1946-6 Beiblatt 1: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe/ Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung – Beiblatt 1: Beispielberechnungen für ausgewählte Lüftungssysteme, Sep. 2012.

Die Autoren

Mostafa Barghash

absolvierte den Masterstudiengang Energietechnik an der Universität Stuttgart. Anschließend war er ein Jahr als Testingenieur bei Viessmann tätig. Seit Juli 2022 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Forschungsgesellschaft Heizung-Lüftung- Klimatechnik Stuttgart mbH.

www.fghlk.de

Armin Ruppert

Geschäftsführer der Forschungsgesellschaft Heizung-Lüftung-Klimatechnik Stuttgart mbH

www.igte.uni-stuttgart.de