Recht & Steuern

EuGH-Urteil zu den Begriffen „Verteilernetzbetreiber“ und „Verteilernetz“: Kundenanlagen und Mieterstrommodelle

Text: Alexander Ghoggal | Foto (Header): © FINECKI – stock.adobe.com

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 28.11.2024 (Rs. C-293/23) den Begriff des „Verteilernetzbetreibers“ konkretisiert und damit in vielerlei Hinsicht klargestellt, dass die vom deutschen Gesetzgeber im EnWG vorgesehene Ausnahme einer „Kundenanlage“ nicht mit der übergeordneten EU-Richtlinie vereinbar ist. Dies führt zu der Situation, dass für diverse Vermieter, die Elektrizität an ihre Mieter verkaufen, viele Pflichten eines Verteilernetzbetreibers greifen könnten, darunter auch die Zahlung von Netzentgelten.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 3.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Gleiches gilt für Energieunternehmen, die auf einer derartigen Grundlage verschiedene Areale mit nahen Versorgungsanlagen ausgestattet haben. Auch Netzbetreiber müssen prüfen, ob nicht einige Kundenanlagen eher als angeschlossene Verteilernetzbetreiber zu betrachten wären. Betroffen sind neben Energieversorgern und Netzbetreibern v. a. Immobilienunternehmen und Vermieter, die für ihre Mieter als Haushaltskunden Elektrizität aus einer nahen Elektrizitätserzeugungsanlage anbieten.

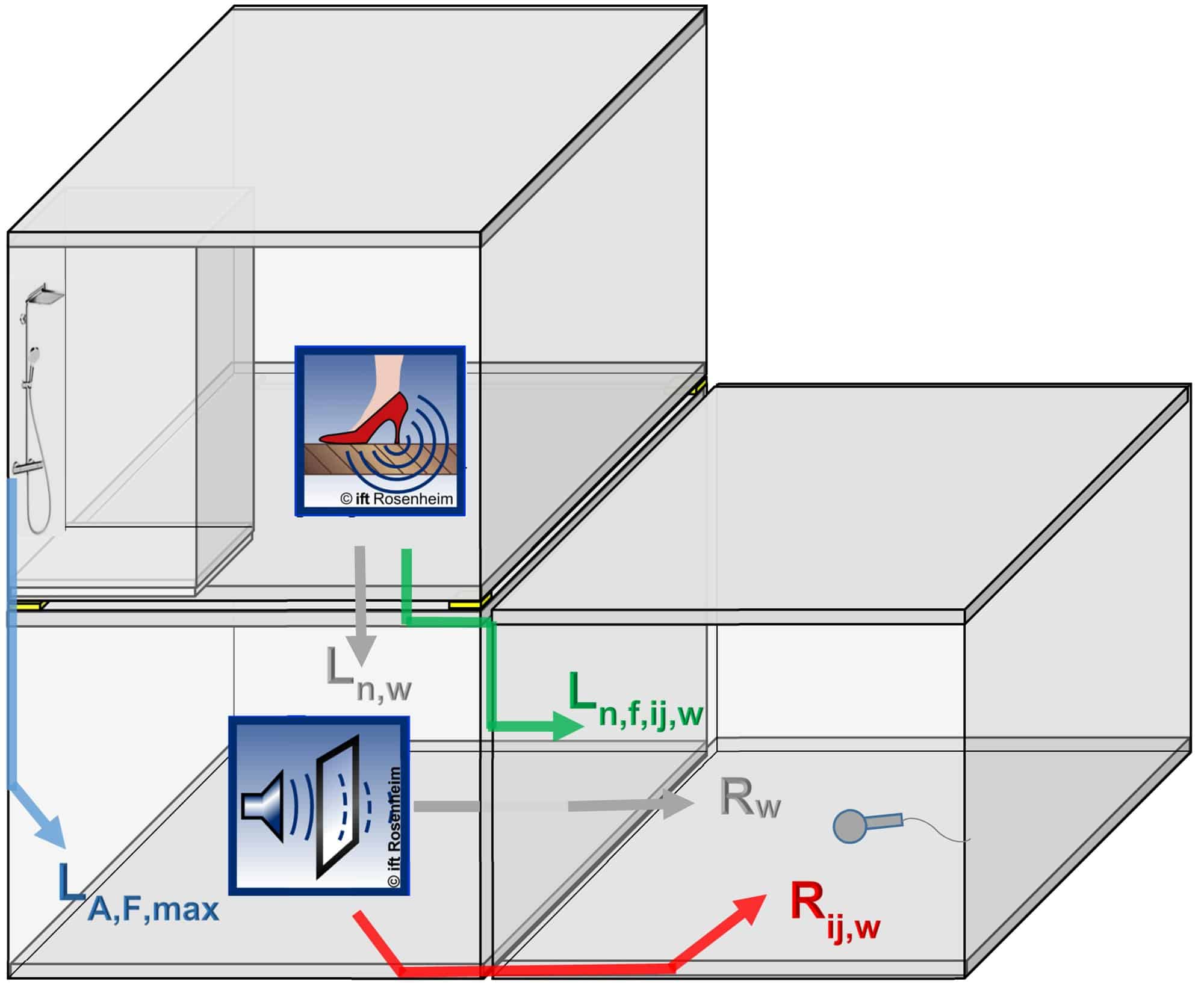

Hintergrund der Entscheidung des EuGH

Aufgrund des zunehmend enger werdenden einheitlichen Strommarkts in der EU sollten mit der EU-Richtlinie 2019/944 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU u. a. die Regelungen über die Verteilernetzbetreiber weiter harmonisiert werden. Die EU-Richtlinie definierte dabei erneut und identisch Verteilernetze. Diese sind einer umfassenden und strengen Regulierung unterworfen. Bei der Umsetzung vorheriger EURichtlinien hatte der deutsche Gesetzgeber näher beschrieben, was er nicht als Verteilernetz sieht, und definierte in § 3 Nr. 24a EnWG eine sog. „Kundenanlage“, um bestimmte Anlagen aus dem Geltungsbereich der Energieversorgungsnetzregulierung herauszunehmen. Betreiber von Kundenanlagen waren daher nach deutschem Recht scheinbar von den Netzbetreiberpflichten ausgenommen. So dachte der Gesetzgeber bei der Regulierung u. a. (aber offensichtlich nicht nur) an die Stromnetze innerhalb eines Gebäudes mit mehreren Mietern, über die Strom zu den Letztverbrauchern geleitet wird und in denen eine Stromerzeugungsanlage, z. B. eine Photovoltaikanlage, den Mietern günstig Strom bietet.

Demnach sei eine Kundenanlage gem. § 3 Nr. 24a EnWG (inzwischen) eine Anlage zur Abgabe von Energie, die folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Sie befindet sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet

- oder sie ist durch eine Direktleitung mit einer max. Leitungslänge von 5,0 km und einer Nennspannung von 10 bis 40 kV mit einer EEG-Anlage verbunden.

Weitere Voraussetzung sei zudem in Bezug auf die Energieanlage:

- Sie ist mit einem Energieversorgungsnetz oder einer Energieerzeugungsanlage verbunden.

- Sie ist für die Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas unbedeutend.

- Sie muss den angeschlossenen Letztverbrauchern diskriminierungsfrei und unentgeltlich sowie unabhängig vom gewählten Energielieferanten zur Verfügung stehen.

Auf dieser Grundlage wurden von vielen Energieunternehmen und auch durch die Immobilienbranche große Energieanlagen wie Blockheizkraftwerke oder Photovoltaikanlagen zur Versorgung einer großen Zahl von Mietwohnungen geplant und umgesetzt. Der erzeugte Strom wurde den Mietern dabei oft als Teil eines monatlich einheitlichen Grundentgelts in Rechnung gestellt oder auf andere Art und Weise an die Mieter ohne Netzbetreiberverpflichtungen verkauft.

Worum ging es in dem Rechtsstreit?

In einem jahrelangen Rechtsstreit verlangte ein Energieunternehmen vom zuständigen Netzbetreiber den Anschluss von zwei Energieanlagen als Kundenanlagen. Der Netzbetreiber verweigerte dies u. a. mit dem Argument, dass die beiden Anlagen eine einheitliche Anlage seien und nicht mehr als wettbewerblich unbedeutend gelten könnten, selbst wenn man sie getrennt betrachten würde.

Das Energieunternehmen ging gerichtlich gegen den Netzbetreiber und die Landesregulierungsbehörde vor, jedoch erfolglos. Der Kartellsenat des OLG Dresden [Beschluss vom 16.09.2020, Kart 9/19] bestätigte, dass die Anlagen zumindest vertraglich und daher insgesamt gemeinsam zu betrachten und wettbewerblich jedenfalls nicht unbedeutend seien. Gegen die Entscheidung ging das Energieunternehmen beim BGH vor.

Aus Sicht des BGH hätte das OLG Dresden die Anlagen nicht gemeinsam betrachten dürfen. Mit Vorlagebeschluss vom 13.12.2022 [EnVR 83/20] fragte der BGH den EuGH daher, ob die Regelung des § 3 Nr. 24a EnWG (Kundenanlage) in Verbindung mit § 3 Nr. 16 EnWG (Energieversorgungsnetz) gemäß der EU-Richtlinie 2019/944 vom 05.06.2019 (Art. 2 Nr. 29 und 30 sowie Art. 30 ff.) so auszulegen sei, dass beim vorliegenden Fall der Betreiber einer Energieanlage nicht einer entsprechenden Regulierung unterworfen sei, wie es bei Verteilernetzbetreibern der Fall ist.

„Betreiber von Kundenanlagen müssen prüfen, ob sie von der Rechtsprechung betroffen und daher selbst Letztverbraucher oder Betreiber sind.“

Entscheidung des EuGH

Für viele in der Energiebranche wohl überraschend, entschied der EuGH am 28.11.2024, dass eine derartige Einschränkung in der Richtlinie gar nicht vorgesehen ist und es dem Bundesgesetzgeber nicht gestattet war, den Begriff des Verteilernetzes derart einzuschränken, wie in § 3 Nr. 24a EnWG geschehen.

Dies bedeute laut EuGH, wer Anlagen zur Weiterleitung von Elektrizität betreibe, die zum Verkauf an Kunden bestimmt ist, der sei Verteilernetzbetreiber. Es gibt fünf Ausnahmen in der Richtlinie. Die vom Bundesgesetzgeber geregelte Kundenanlage sei keine davon, so der EuGH.

Auswirkungen des Urteils

Das Urteil sorgt für Verunsicherung. Die in § 3 Nr. 24a EnWG und auch in § 3 Nr. 24b EnWG vorgesehene Ausnahme dürfte in Zukunft kaum noch eine Rolle spielen. Unter anderem stellt die am Verfahren beteiligte Bundesnetzagentur die Frage in den Raum, inwieweit nach der Entscheidung überhaupt noch Bewegungsfreiheit für entsprechende Ausnahmeregelungen verbleibe. Einige setzen ihre Hoffnungen auf den Bundesgesetzgeber, der jedoch nach dieser Entscheidung ebenso wenig Spielraum haben dürfte.

Zwar hat der EuGH nicht ausgeschlossen, dass es Kundenanlagen gibt, sieht jedoch Probleme in der vom Bundesgesetzgeber vorgenommenen Einschränkung des Anwendungsbereichs der Richtlinie. Da zudem die Strompreisbremsen auch derartige Kundenanlagen begünstigten, jedoch nicht die dahinterliegenden Letztverbraucher, ist zumindest denkbar, dass das Urteil nunmehr einen Anspruch der Letztverbraucher begründet.

Derartigen nachträglichen Auswirkungen dürfte jedoch der Bundesgesetzgeber zukünftig entgegentreten, der in diesem Bereich zuständig ist. Auch Mieterstrommodelle ohne Direktleitung und die diesbezügliche Förderung dürften potenziell betroffen sein, wobei der Bundesgesetzgeber hierauf Einfluss hätte.

Ausblick

Der BGH hat am 13.05.2025 entschieden. Die Entscheidungsgründe lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe jedoch noch nicht vor. Gemäß seiner Pressemitteilung geht der BGH davon aus, dass es sich im vorliegenden Fall um ein Verteilernetz und keine Kundenanlage handelt und die Betreiberpflichten daher gelten.

Der Gesetzgeber dürfte sich in der neuen Legislaturperiode schnell darum bemühen, neue Ausnahmeregelungen auf Grundlage der EU-Richtlinie vorzusehen. Bisher ist als einzige konkrete zulässige Ausnahme das geschlossene Verteilernetz in § 110 EnWG vorgesehen. Bürgerenergiegemeinschaften beispielsweise bauten bisher auf andere Ausnahmeregelungen, die mit dem Urteil vorerst in den meisten Fällen (außer teilweise im Windenergiebereich) nicht rechtssicher sein dürften. Zudem dürften Direktleitungen weiterhin als Ausnahme gelten. Es erscheint zudem naheliegend, dass die Bundesrepublik sich in manchen Bereichen um Ausnahmegenehmigungen bemühen wird, in vielen Fällen dürfte dies jedoch keine dauerhafte Lösung darstellen.

Der Bundesgesetzgeber wird außerdem wohl einen neuen Anlauf zur Definition der Kundenanlage unternehmen und diese im Bereich der Wohnungswirtschaft voraussichtlich auf zumindest die Versorgung eines einzelnen Mietshauses einzuschränken versuchen. Bis zu einer erneuten Entscheidung des EuGH dürfte dies jedoch eine unsichere Lösung bleiben.

Ob die EU Übergangszeiträume für eine Neuregelung gewährt, ist fraglich: So dürften zunehmend Kundenanlagen neu zu kategorisieren sein. Der Betrieb eines ungenehmigten Versorgungsnetzes ist bußgeldbewährt, auch wenn voraussichtlich (aber nicht sicher) vorerst Zurückhaltung bei der Verhängung von Bußgeldern geübt werden wird.

Handlungsbedarf aufgrund des Dokuments

Aufgrund der Rechtsprechung des EuGH sind viele Kundenanlagen nunmehr nicht als solche zu betrachten. Betreiber derartiger Anlagen müssen zunächst prüfen, ob sie von der Rechtsprechung betroffen und daher selbst Letztverbraucher oder Betreiber sind. Soweit Sie Betreiber sind, jedoch über ein geschlossenes Verteilernetz gem. § 110 EnWG verfügen und daher auch keine Haushaltskunden entgeltlich beliefern, sind Sie nicht vom Urteil betroffen. Tragfähig dürfte zudem derzeit noch die Ausnahme einer Direktleitung zum Letztverbraucher gem. § 3 Nr. 12 EnWG sein.

Zwar wirkt das Urteil nur zwischen den beteiligten Parteien; Gerichte und daher Behörden werden sich jedoch am Urteil orientieren und entsprechende Entscheidungen fällen, um nicht vom EuGH aufgehoben zu werden. Dies bedeutet, dass diverse Energieanlagen und ihre Betreiber, soweit sie insbesondere Haushaltskunden entgeltlich beliefern, der Regulierung gem. §§ 11 ff. EnWG unterfallen. Damit haben sie Netzentgelte gem. §§ 20 ff. EnWG zu entrichten. Sie haben außerdem neben Genehmigungspflichten diverse Meldepflichten etc. zu erfüllen. Die Betreiber derartiger Kundenanlagen haben daher ihr Geschäftsmodell darauf zu überprüfen, ob dieses, angesichts der umfassenden Regulierung, noch und derart tragfähig ist oder ob das Modell in ein anderes, z. B. geschlossenes, Verteilernetzmodell überführt werden kann.

Bewertung

Die Entscheidung des EuGH ist juristisch richtig, hat jedoch neben positiven Auswirkungen auch negative. Die bisherige Praxis, immer mehr große Kundenanlagen von den Netzregulierungs- und Vorhaltekosten auszunehmen, war nicht nachhaltig tragfähig. Durch die Regulierung des Bundesgesetzgebers wurde einer immer geringer werdenden Anzahl von Letztverbrauchern, die nicht in derartigen Gebieten wohnten, auferlegt, fremde Vorhalte- und Regulierungskosten derartiger Anlagen mitzuzahlen, während sich andere Letztverbraucher aus der Finanzierung zurückzogen.

Das Entstehen von mehr solchen Kundenanlagen führte möglicherweise zwar nicht im Einzelnen, jedoch insgesamt zunehmend zu einer Wettbewerbsverzerrung zwischen derartigen Energielieferanten und denjenigen, die über öffentliche Verteilernetze Energie anbieten. Zudem dürften derartige Energielieferanten, die keine Netzentgelte zahlen und auch die Kosten der Energieanlage nicht tragen, weil diese vom Vermieter getragen (und weitergegeben) werden, wettbewerblich problematische Vorteile gegenüber anderen Energielieferanten haben.

Auch dürfte ein Interessenkonflikt gegenüber Letztverbrauchern bei derartigen Modellen bestehen, da der Betreiber der Infrastruktur gleichzeitig der Energielieferant ist, der Betreiber der Infrastruktur jedoch die Kosten des Netzes nicht transparent gegenüber den Verbrauchern ausweist, sondern diese (vorgeblich) dem Vermieter auferlegen kann, der diese wiederum weitergibt. Jedoch lässt der EuGH mit seiner Entscheidung zu viele Fragen offen. Er entscheidet zwar nur in Hinblick auf die vorgelegte Frage, liefert dadurch jedoch keine klare Antwort darauf, in welchen Fällen (außer bzgl. der Vorlagefrage) noch eine Kundenanlage vorliegen könnte. So gibt der EuGH nicht an, auf welchen Anwendungsbereich sich das Verteilernetz bezieht und ob auch ein kleines Mietshaus mit zwei Parteien und einer Photovoltaikanlage unter die Definition fällt. Dadurch bleibt eine entscheidende Frage offen, genauso wie der Aspekt, ob der EuGH gar Konstellationen einbezieht, in denen keine Strom-Erzeugungsanlage (anders als im vorliegenden Fall) vorliegt.

In der juristischen Praxis reichen die Reaktionen auf das Urteil daher von „fatalistischen“ Aussagen, dass die Kundenanlage „tot“ sei, bis hin zu optimistischeren Reaktionen, dass der EuGH es derart drastisch nicht meinen könne. Es ist unwahrscheinlich, dass der Bundesgesetzgeber Ausnahmen regeln wird, die weit über die vom EuGH aufgezeigten hinausgehen. Ohne ein Handeln des Gesetzgebers dürften die wenigen verbliebenen Ausnahmen jedoch wenig Anreiz für private Investoren bieten, dezentrale Lösungen für die Wärmewende zu schaffen.

Der Autor

Alexander Ghoggal

Der Autor ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf das IT- und Datenschutzrecht mit einem weiteren Schwerpunkt im Energierecht. Er berät vor allem kommunale Einrichtungen und Konzernunternehmen, kennt jedoch ebenso die Praxisanforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen.