Energie, Technik & Baustoffe

Fugenlose Beschichtungen für Bad- und Sanitärräume: Gewerkeübergreifend abgestimmt

Text: Jürgen Jörges | Foto (Header): © JÜRGEN JÖRGES

Fugenlose Beschichtungen liegen im Trend. Die nahtlose, homogene Optik wird geschätzt, denn sie ist reduziert, elegant und pflegeleicht. Doch hinter der ansprechenden Oberfläche lauern technische Tücken. Wo Wasser fließt, Dichtheit gefragt ist und Gewerke ineinandergreifen, kann ein kleiner Abstimmungsfehler zu einem großen Schaden führen.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 4.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Was ist eine fugenlose Beschichtung? Fugenlose Beschichtungen sind mehrlagige, flächige Systeme, die ohne sichtbare Fugen oder Plattenstöße auskommen. Sie bestehen i. d. R. aus mineralischen oder kunststoffmodifizierten Spachtelmassen, Mikrobeton, 2K-Polymeren oder Epoxidharzen und werden direkt auf vorbereitete Untergründe in mehreren Schichten aufgebracht. In Bädern dienen sie als gestalterisches Element mit hohem Anspruch an Ästhetik und Hygiene – und zugleich als funktionale Oberfläche mit wasserabweisender Wirkung. Im baupraktischen Sinne gelten fugenlose Beschichtungen – insbesondere im Nassbereich – als Sonderkonstruktion. Der Grund: Es existieren derzeit keine spezifischen DIN-Normen oder allgemein anerkannte technische Regeln, die diese Systeme im Detail beschreiben oder ihre Anwendung standardisieren. Stattdessen orientiert sich die Ausführung an verarbeitungsspezifischen Herstellerangaben, Systemaufbauten und Erfahrung im Handwerk.

Wichtig ist dabei: Auch, wenn das Gesamtsystem als Sonderkonstruktion gilt, dürfen geltende Normen und Regelwerke für angrenzende Bauteile – wie etwa DIN 18534 für Abdichtungen in Innenräumen oder DIN 18560 für Estriche – nicht ignoriert werden. Sie sind nach wie vor verbindlich. Die besondere Herausforderung liegt somit in der sorgfältigen Verbindung von standardisierten Baukomponenten mit einem nicht genormten Oberflächensystem – ohne dabei die Funktionstüchtigkeit einzelner Schichten zu gefährden.

Norm trifft Praxis

Die Leistungsfähigkeit einer fugenlosen Beschichtung steht und fällt mit dem, was darunter liegt. Im Fokus stehen dabei zwei Schichten, die normativ sehr wohl geregelt sind: der Estrich und die Abdichtungsebene. Beide müssen so vorbereitet und ausgeführt sein, dass sie die Anforderungen an ein dauerhaft funktionierendes Beschichtungssystem erfüllen – auch wenn dieses selbst nicht genormt ist.

Der Estrich

Der Estrich muss eben, tragfähig, rissfrei und trocken sein. Eine häufige Schadenursache in der Praxis ist eine unzureichende oder ganz ausgelassene Untergrundvorbereitung. Dabei geht es nicht nur um eine Sichtprüfung: Der Estrich muss gezielt auf Haftzugfestigkeit und Tragverhalten geprüft werden. Besonders kritisch sind sog. Sinterschichten – also glasharte, oberflächenverdichtete Zonen, die bei der Estrichverarbeitung entstehen können. Werden diese nicht abgeschliffen oder angefräst, kann die aufgetragene Beschichtung keine dauerhafte Verbindung zum Untergrund eingehen.

Trotz ihrer entscheidenden Bedeutung werden diese vorbereitenden Arbeitsschritte – inklusive einer systemgerechten Grundierung – aus Kostengründen oder Zeitdruck häufig weggelassen. Das Ergebnis: mangelnde Haftung, Hohllagen, Abplatzungen – und letztlich kostenintensive Nacharbeiten.

In bodengleichen Duschbereichen sind darüber hinaus zwei Punkte entscheidend:

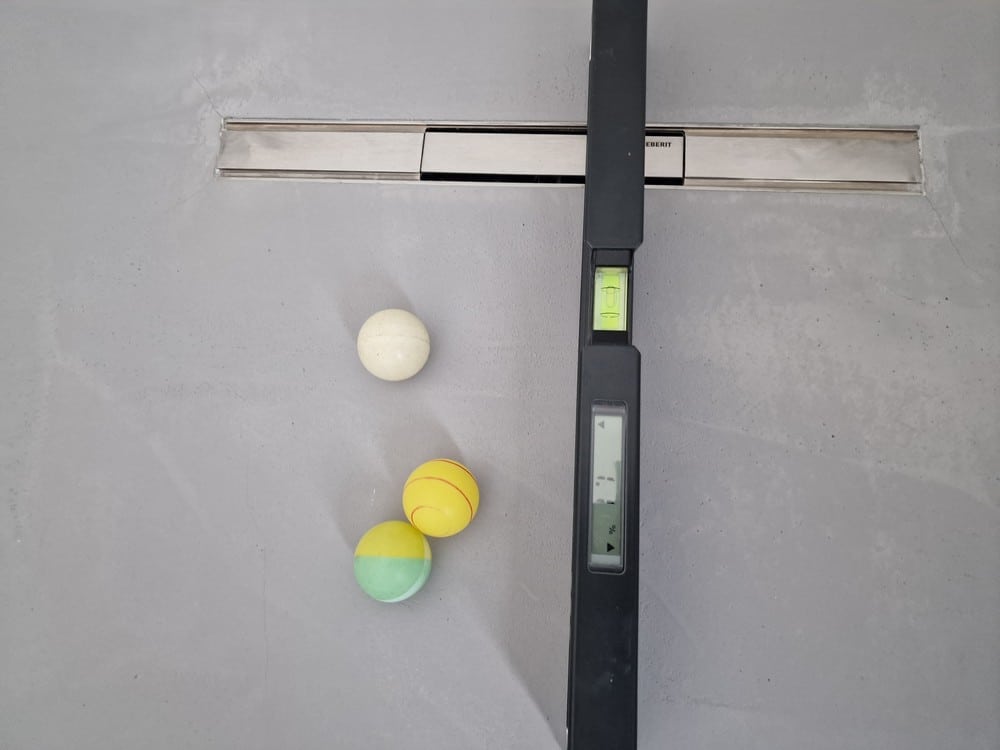

Gefälle: Für einen funktionsfähigen Wasserablauf sind je nach Oberflächenstruktur Gefälle von 1,5 bis 2 % notwendig. Während Fliesenbeläge i. d. R. 2 % benötigen, können fugenlose, glatte Beschichtungen auch mit geringeren Gefällen auskommen – vorausgesetzt, die Fläche ist absolut planeben.

Bewegungs- und Randfugen: Diese dürfen nicht einfach überspachtelt oder ignoriert werden. Sie müssen in die fugenlose Oberfläche konstruktiv übernommen werden – etwa durch passende Dichtbänder, Fugenprofile oder elastische Einbindungen.

Die Abdichtung

Auch wenn eine fugenlose Beschichtung oft als „dicht“ empfunden wird, ersetzt sie nicht die bauaufsichtlich geforderte Abdichtung im Sinne der DIN 18534. Diese legt Anforderungen für die Abdichtung von Innenräumen – insbesondere Nassbereichen – fest. Abhängig von der Wassereinwirkungsklasse (z. B. W2-I bei bodengleichen Duschen), sind entsprechende Materialien und Systeme einzusetzen.

Hersteller fugenloser Systeme liefern entweder eigene Abdichtungskomponenten mit oder geben verbindliche Empfehlungen zur Verwendung geprüfter Fremdsysteme. Abweichungen davon gelten als nicht systemkonform und bergen das Risiko der Undichtigkeit – mit entsprechenden Gewährleistungsfolgen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Ausbildung von Wandanschlüssen, Durchdringungen und Bewegungsfugen innerhalb der Abdichtung. Hier entscheidet sich, ob das System im Alltag dicht bleibt – oder über kurz oder lang versagt.

Schnittstellenprobleme

Fugenlose Beschichtungen verlangen ein hohes Maß an Präzision – nicht nur in der Ausführung, sondern schon bei der Planung und Koordination der beteiligten Gewerke. Besonders an den Schnittstellen zwischen Sanitärinstallation und Oberflächenbeschichtung kommt es häufig zu Problemen, die vermeidbar wären, wenn frühzeitig und gewerkeübergreifend abgestimmt würde.

DÜNNSCHICHTIGE SYSTEME ERFORDERN PASSGENAUE DETAILS

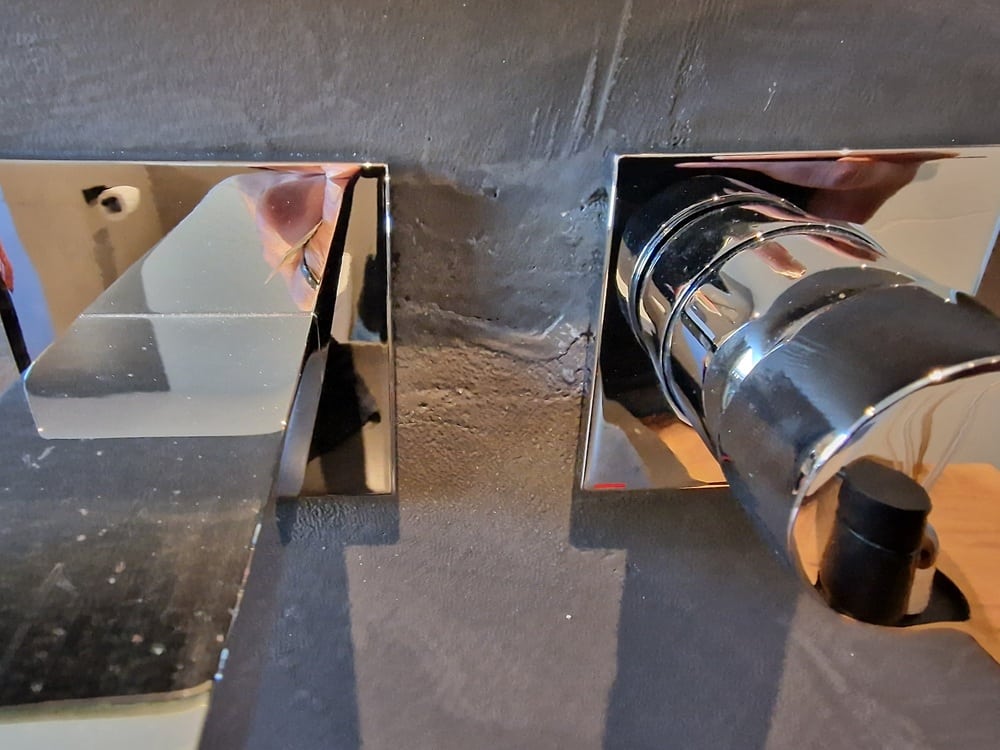

Im Gegensatz zu Fliesenbelägen, bei denen Kleberbett und Belagsdicke Spielraum für Toleranzen lassen, bewegen sich fugenlose Beschichtungen im Millimeterbereich – meist zwischen 2,0 und 4,0 mm Gesamtstärke. Diese geringe Aufbauhöhe führt zu erhöhten Anforderungen an Maßhaltigkeit und Planung. Dichtbänder können nicht einfach im Fliesenkleber „verschwinden“. Ihre Integration muss exakt vorbereitet und ausgeführt werden – ggf. durch vorgezogene Einarbeitung in die Abdichtungsschicht. Duschtassen oder bodengleiche Duschen, die bei Fliesen noch zusätzliche Stabilität durch Verfliesung erhalten, müssen eigenständig verankert und ausgerichtet werden. Die Beschichtung bietet keine zusätzliche mechanische Fixierung. Duschrinnen oder Punktabläufe müssen hinsichtlich Einbauhöhe, Einbindungsmöglichkeiten und Gefälleführung explizit für den Einsatz mit fugenlosen Beschichtungen geeignet sein. Viele marktübliche Produkte sind standardmäßig für Fliesen ausgelegt – und nur bedingt kompatibel. Ein häufiger Fehler: Der Installateur setzt Ablauf und Duschwanne nach eigenem Standard – und der Beschichter „soll sich später irgendwie anpassen“. Das funktioniert bei fugenlosen Systemen nicht. Schon geringe Abweichungen in der Höhenlage oder falsche Flansch-Geometrien machen eine saubere Einbindung unmöglich – mit den bekannten Folgen: Leckagen, optische Mängel, Haftungsstreit.

ABSTIMMUNG IST ESSENZIELL

Daher gilt: Installateure und Beschichter müssen zwingend zusammenarbeiten. Und zwar nicht erst auf der Baustelle, sondern bereits in der Planungsphase. Es braucht eine gemeinsame Auswahl geeigneter Ablauf- und Wannensysteme, klare Abfolgen der Gewerke, inklusive dokumentierter Übergaben, sowie eine Abstimmung über Abdichtung, Anschlussdetails und Höhenlagen. Wo diese Zusammenarbeit nicht funktioniert, entstehen systematisch Risiken – sowohl für die technische Funktion als auch für die rechtliche Absicherung.

Optik, Ausführung und Beurteilung

Fugenlose Beschichtungen sind mehr als nur funktionale Oberflächen – sie sind oft echte Unikate. Ihr Erscheinungsbild hängt stark vom Material, der Verarbeitungstechnik und der Handschrift des Handwerkers ab. Genau das macht sie so begehrt – aber auch so streitbar, wenn es um die Beurteilung von Mängeln oder optischen Abweichungen geht.

HANDWERKLICHE GESTALTUNG MIT SPIELRAUM

Fugenlose Systeme werden von Hand gespachtelt, geglättet, geschliffen und versiegelt. Dadurch entstehen lebendige Oberflächen, die je nach Lichteinfall, Betrachtungswinkel und Feinstruktur variieren können. Diese „Handschrift“ ist gestalterisch gewollt – allerdings nicht grenzenlos: Streifen, Rollspuren oder fleckige Versiegelungen werden nicht als kreative Freiheit, sondern als Ausführungsfehler gewertet. Es ist essenziell, dass Kanten und Ecken eine saubere, geradlinige und fluchtgerechte Ausbildung aufweisen und die Oberflächen frei von Dellen und Vertiefungen sind, die das Wasser ansammeln könnten. Dies gilt selbst dann, wenn die Oberflächen formal noch innerhalb der Ebenheitstoleranzen liegen. Die Herausforderung für den Ausführenden liegt darin, eine Oberfläche zu schaffen, die handwerklich geprägt, aber dennoch gleichmäßig, hochwertig und reproduzierbar wirkt.

DOKUMENTATION SCHAFFT KLARHEIT

Gerade bei fugenlosen Oberflächen empfiehlt sich eine fotografische Dokumentation der verschiedenen Arbeitsschritte – insbesondere von Untergrund, Abdichtung, Einbauteilen und Übergängen. So lassen sich im Streitfall Ausführung, Systemtreue und Arbeitsqualität nachvollziehbar belegen.

Typische Ausführungsfehler und ihre Folgen

So überzeugend das Ergebnis einer gelungenen fugenlosen Beschichtung sein kann – schon kleine Fehler in Planung oder Ausführung führen schnell zu sichtbaren und teils gravierenden Schäden. In der Praxis wiederholen sich bestimmte Mängel immer wieder – und sind fast jedes Mal vermeidbar. Eine der häufigsten Ursachen für Schäden ist eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds. Dazu gehören:

— nicht entfernte Sinterschichten oder Rückstände (z. B. Schleifstaub, Trennmittel)

— keine oder falsche Grundierung

— fehlende Prüfung auf Haftzugfestigkeit

— keine ebenmäßige Untergrundvorbereitung

Die Folgen davon: Haftungsprobleme, Hohllagen, Abplatzungen sowie optische Auffälligkeiten – oft erst Wochen oder Monate nach Fertigstellung sichtbar.

UNGEEIGNETE ODER FALSCH EINGEBAUTE ABDICHTUNG

Wird die Abdichtung nicht gemäß DIN 18534 und den Herstellervorgaben ausgeführt, drohen Wasserschäden in angrenzenden Bauteilen, Verfärbungen an der Oberfläche aufgrund nicht kompatibler Abdichtung oder sichtbare Durchfeuchtung in der fugenlosen Beschichtung (Wasserränder). Gerade weil die Abdichtung nachträglich nicht mehr sichtbar ist, sollte sie dokumentiert und möglichst gemeinsam abgenommen werden.

FEHLENDE ABSTIMMUNG BEZÜGLICH DER SCHNITTSTELLEN

Improvisierte Lösungen im Bereich von Duschrinnen, Abläufen oder Baustopfen führen regelmäßig zu Undichtigkeiten oder funktionellen Problemen – etwa bei Wasserabfluss oder Reinigung. Dazu zählen: nicht höhengerechte Einbauteile, die optisch herausragen oder Wasser stauen, ungeeignete Rinnenmodelle, die keine saubere Einbindung der Beschichtung ermöglichen, fehlende Lastabtragung bei nicht befestigten Duschwannen oder Baustopfen, die in der Beschichtung eingebunden sind und beim Aufschrauben zu Beschädigungen führen können.

OPTISCHE MÄNGEL DURCH FEHLERHAFTE VERARBEITUNG

Auch bei funktional dichter Beschichtung kann die Ästhetik leiden, wenn, die Spachtelung nicht gleichmäßig erfolgt, die Versiegelung Rollspuren oder Läufer bildet oder die Oberfläche Flecken, Schlieren oder Unebenheiten aufweist.

Solche Fehler sind zwar keine technische Katastrophe, führen aber sofort zu Reklamationen, da sie der optischen Erwartungshaltung widersprechen.

Fazit – fugenlos geht nur gemeinsam!

Fugenlose Beschichtungen in Bädern bieten gestalterisch große Freiheit und eine moderne, pflegeleichte Oberfläche. Doch genau diese Freiheit erfordert ein Höchstmaß an technischer Disziplin, Abstimmung und handwerklichem Können. Im Gegensatz zu genormten Fliesenaufbauten gibt es keine allgemeinen technischen Regeln für fugenlose Systeme – und genau darin liegt ihre Herausforderung.

Für die dauerhafte Funktionalität solcher Sonderkonstruktionen ist es unerlässlich, dass folgende Aspekte beachtet werden: Es ist essenziell, eine sorgfältige Planung durchzuführen, bei der bereits vor der Ausführung passende Produkte, Ablaufhöhen, Systemaufbauten und Gewerkeabfolgen definiert werden. Auch, dass eine saubere Schnittstellenkoordination stattfindet, insbesondere zwischen dem Sanitärbetrieb und dem Beschichtungsunternehmen. Wer unabhängig voneinander arbeitet, produziert zwangsläufig Konflikte – funktional wie haftungsrechtlich. Ebenfalls zu beachten ist die Einhaltung der geltenden Normen für Untergrund, Abdichtung und angrenzende Bauteile – auch wenn das Beschichtungssystem selbst nicht genormt ist, sowie die Dokumentation und Zwischenabnahmen, insbesondere bei nicht mehr einsehbaren Details wie Abdichtungen, Fugenanschlüssen und Durchdringungen. Es braucht Handwerker mit Fingerspitzengefühl, die wissen, dass eine fugenlose Oberfläche nicht nur funktional, sondern auch optisch höchsten Ansprüchen genügen muss.

Am Ende steht fest: Eine fugenlose Oberfläche ist nur dann schön, wenn sie auch dauerhaft funktioniert. Und das gelingt nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen – von der ersten Planungsskizze bis zur letzten Versiegelungsschicht.

Quellen/Literatur

[1] „Richtlinie zur visuellen Beurteilung beschichteter Oberflächen“ (Rili-Ofl), Arbeitskreis der Sachverständigen im bayerischen Maler- und Lackiererhandwerk – Fraunhofer IRB Verlag

[2] Merkblatt SMGV Nr. 94 „Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen in Feucht- und Nassräumen“, Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband

Der Autor

Jürgen Jörges

Jürgen Jörges ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Rhein-Main im Maler- und Lackiererhandwerk. Der mehrfache Handwerksmeister ist spezialisiert auf Bauschäden in Innenräumen, Schimmelpilzproblematik, fugenlose Systeme und gesundes Raumklima. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Begutachtung komplexer Schadensfälle bringt er Praxis, Detailwissen und Klartext unter einen Hut – auch als Autor des Buchs „Schimmel, Arsch und Zwirn“.

www.juergen-joerges.de