Recht & Steuern

Lebenszyklusmanagement bei Bauwerken aus Beton: Langfristig tragfähig

Text: Prof. Christoph Gehlen | Foto (Header): © CHRISTOPH GEHLEN

In Deutschland gelten Normen und Richtlinien zur Planung, Bemessung und Instandhaltung von Stahl- und Spannbetonbauwerken. Diese enthalten Verfahren, die bei Anwendung eine ausreichende Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit über die gesamte Lebensdauer von Bauwerken gewährleisten sollen.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 4.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Inhalte des Beitrags

Tragsysteme unter statischer und dynamischer Beanspruchung werden nach dem sog. Performance-Konzept nachgewiesen. D. h., den zu erwarteten Beanspruchungen werden Bauteilwiderstände gegenübergestellt, die diese Beanspruchungen zuverlässig aufnehmen können. Die Basis für einen solchen Nachweis setzt sich im Wesentlichen aus drei Grundbausteinen zusammen:

— Weitgehend abgesicherte Stoffgesetze, über die die bemessungstechnische Gegenüberstellung von Bauteilbeanspruchung und Bauteilwiderstand erfolgt,

— nachvollziehbar quantifizierte, statistisch beschriebene Bauteilbeanspruchungen und

— ein Sicherheitskonzept, über die die streuenden, statistisch beschriebenen Eingangsgrößen adäquat abgebildet und der Nachweis auf Zuverlässigkeit erfolgt.

Ferner sind Bauteilwiderstände immer über Materialprüfung nachzuweisen.

Konstruktionsregeln

Um eine ausreichende Lebensdauer von Stahl- und Spannbetonbauwerken gewährleisten zu können, wurden in Regelwerken Konstruktionsregeln vorgeschrieben. Zur Vermeidung von z. B. Bewehrungskorrosion sind in Normen bis heute grob unterteilte Umwelt- bzw. Expositionsklassen angegeben, aus denen sich Vorschriften und Grenzwerte für den Wasserzementwert, den Zementgehalt und die Betondeckung ergeben. Vorschriften zur Nachbehandlung von Betonbauteilen ergänzen diese grob skizzierten deskriptiven Regelungen. Diese Art der Dauerhaftigkeitsbemessung ist historisch gewachsen, d. h., sie beruht auf Erfahrungswerten der Regelsetzer.

Ein Nachteil der historisch gewachsenen, oft geänderten Vorschriftenpraxis ist, dass bei der Bemessung gegenüber dauerhaftigkeitsrelevanten Einwirkungen für den planenden Ingenieur nicht ersichtlich ist, welche Bedeutung und Wertigkeit einzelne Kennwerte haben, die sich in den derzeitig gültigen Vorschriften befinden.

Nicht nur die mit den deskriptiven Regeln verbundene starre, nicht weiter variierbare Nutzungsdauer, die mit Einhaltung der Regeln erreicht werden soll (i. d. R. 50 Jahre), sondern auch die mangelnde Transparenz über die bei Beachtung der Regeln erzielbare Zuverlässigkeit unterstreichen die dringende Notwendigkeit, einen nachvollziehbaren, wahrscheinlichkeitstheoretisch abgestützten Zusammenhang zwischen normativ fixierten Konstruktionsregeln und bislang erarbeiteten, gesicherten Forschungserkenntnissen herzustellen. Hinzu kommt, dass in Zukunft auch Zemente und andere Betonausgangsstoffe auf den Markt kommen werden, für die ein entsprechender Erfahrungshorizont mit Blick auf Dauerhaftigkeit komplett fehlt. Damit kommt das bisherig angewandte System der deskriptiven Bemessung, die aus Erfahrung abgeleitete Vorschrift, an seine Grenze.

Ohne genaue Unterscheidung, ob die Gebrauchstauglichkeit durch frühzeitig aufgetretene Dauerhaftigkeitsprobleme, vgl. [1, 2, 3 und 4], oder die Tragfähigkeit einer Konstruktion durch unerkannt ablaufende Schädigungsmechanismen gefährdet sein könnte, vgl. hierzu auch [5, 6], wird im Zusammenhang von zeitabhängigen Alterungsprozessen deutlich, dass die Lebensdauer gebauter Strukturen beschränkt ist und über effektives Lebensdauermanagement kontrolliert und gesteuert werden muss.

Bewehrungskorrosion

Bei Betrachtung der vielfältigen Schädigungsmechanismen kommt der Bewehrungskorrosion ausgelöst durch Carbonatisierung oder durch das Eindringen entsprechender Mengen Chloridsalze bis an die Stahloberfläche eine besondere Relevanz zu. Eine Erhebung an Brückenbauwerken des deutschen Autobahnnetzes im Jahre 2005 ergab, dass mehr als zwei Drittel der festgestellten Bauwerksschäden durch chloridinduzierte Bewehrungskorrosion verursacht wurden [7]. Im Hochbau wird ein mögliches Schädigungsgeschehen eher von der carbonatisierungsinduzierten Bewehrungskorrosion dominiert. Aufgrund der übergeordneten Bedeutung dieser beiden Initiierungsprozesse nahmen insbesondere diese auch innerhalb der Baustoffforschung eine zentrale Rolle ein. Beginnend in den frühen 1970er Jahren wurden geeignete Modelle zur Beschreibung der involvierten Mechanismen entwickelt, so dass inzwischen gut validierte Modelle zur Verfügung stehen, die das zeitabhängige Degradationsgeschehen verschiedenartig ausgelöster Bewehrungskorrosion zutreffend beschreiben. Da aber auch die anderen Mechanismen z. T. erhebliche Schäden an Betonbauwerken hervorrufen können, wurden die Forschungsanstrengungen für die Aufklärung auch dieser Degradationsprozesse deutlich gesteigert [8, 9].

Wartung und Instandhaltung

Lebensdauermanagement impliziert, eine einmal auf Grundlage von Bemessungsregelwerk eingestellte Ausgangsqualität durch regelmäßige Inspektionen zu kontrollieren und zu steuern. Auf Grundlage der über Inspektion gewonnenen Erkenntnisse zum Zustand, erfolgt die Steuerung im Wesentlichen über entsprechend angeordnete Wartungs-, Instandhaltungs- und bei Bedarf auch Instandsetzungsmaßnahmen, die die beobachtete und somit kontrollierte Alterung so verzögern helfen, dass die angezielte Lebensdauer von Betontragwerken sicher erreicht werden kann.

Aufgrund des inzwischen stark angewachsenen Forschungserkenntnisse, erschien es daher notwendig, nicht nur die unflexiblen deskriptiven Regelungen [10] zur Bemessung, sondern auch bereits eingeführten nationale Regelungen für die Instandsetzung von Betonbauteilen [11] den neuen Erkenntnissen anzupassen, zu überarbeiten bzw. zu ergänzen.

In Deutschland erfolgte die oben erwähnte Anpassung/Ergänzung über die Neueinführung der Technischen Regel (TR) „Instandhaltung von Betonbauwerken“ des Deutschen Instituts für Bautechnik [12]. Insbesondere der proaktive, vorausschauende Instandhaltungsgedanke sollte im Teil 1 der Technischen Regel stärker betont werden. So kam es im Zuge dieser Akzentuierung u. a. darauf an, die bestehenden Regeln um die Aspekte „Wartung“ und „Inspektion“ in Abstimmung mit dem dazugehörigen neuen Teil 2 (Produkte) zu erweitern. Begriffe wie „Restnutzungsdauer“ basierend auf einem „Mindest-Sollzustand“ fanden Eingang. Heutzutage ist es allgemein anerkannt, dass die Sicherheit von Strukturen über einen mindestens zu erreichenden Zuverlässigkeitsindex ß ausgedrückt wird. Dieser Index markiert den Mindest-Sollzustand. Der Zuverlässigkeitsindex ist, vereinfacht gesprochen, umgekehrt proportional zu einer Eintrittswahrscheinlichkeit eines ungewollten Bauteilzustands. Normen geben empfohlene Werte für ß in Abhängigkeit von verschiedenen ungewollten Bauteilzuständen an. Meist in Abhängigkeit von einem Verhältniswert, der die Kosten, die zur Vermeidung aufgebracht werden müssten, mit den Kosten zur Beseitigung der Folgen ins Verhältnis setzt. Der ungewollte Bauteilzustand, dass im Bauwerk eingebettete Bewehrung korrodieren könnte, wird üblicherweise als Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit eingestuft. ß-Werte im Bereich von ß = 0,5 bis 1,5 wurden für diesen Grenzzustand als angemessen bewertet [13].

Im Zuge eines geeigneten Lebensdauermanagements ist der Zustand eines Bauwerkes i. d. R. regelmäßig zu kontrollieren. Im Rahmen dieser Kontrollen werden Ausmaß, Art, Ursache und Prognose jeglicher Verschlechterung mithilfe verschiedener Werkzeuge und Methoden, einschließlich Prognosemodellen, ermittelt. Zusammen mit den ursprünglichen Entwurfs- und Konstruktionsdetails ergibt sich daraus ein Datenpool, der für die kontinuierliche Bewertung des Zustands verwendet werden kann.

Die aus der Inspektion bestehender Bauwerke gewonnenen Daten dienen beispielsweise der Bestimmung der Restlebensdauer. Sie sind aber auch hilfreich, die Zeitintervalle zwischen Inspektionen und/oder die Konformität mit den Anforderungen der Leistungsplanung abzuschätzen. Im Falle einer Nichtkonformität können diese Daten als Grundlage für Entscheidungen über Umfang und Volumen einer Reparatur-/Verstärkungsmaßnahme dienen. Die Zustandsbewertung ist damit eine wichtige Entscheidungsgrundlage, entweder einzugreifen oder bestimmte Zeitintervalle noch abwarten zu können. Dazu jetzt zwei konkrete Beispiele aus der Praxis:

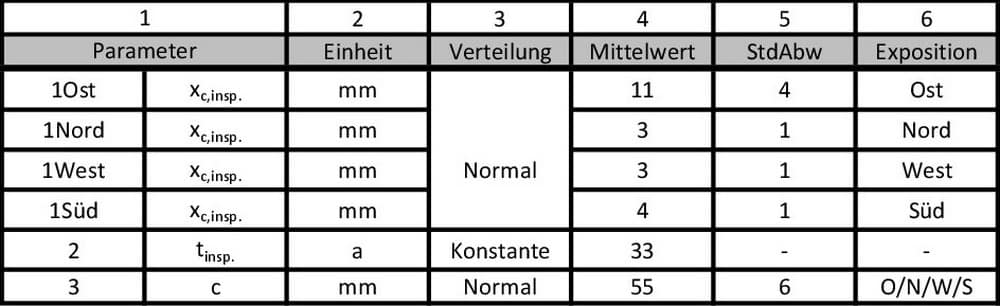

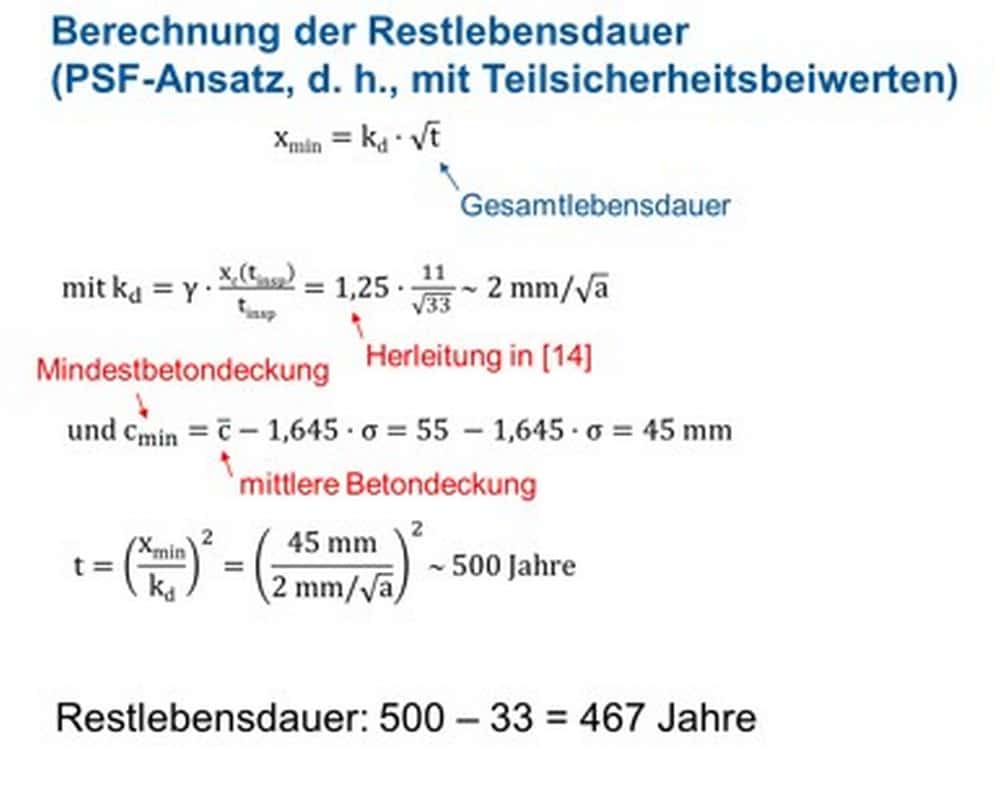

BEISPIEL 1: ERMITTLUNG DER RESTNUTZUNGSDAUER AM BEISPIEL EINES FREI BEWITTERTEN STAHLBETONTURMS

Zur Berechnung der Restnutzungsdauer eines Stahlbetonturms gegenüber dem ungewollten Bauteilzustand, dass durch Carbonatisierung des Betons Bewehrungskorrosion an der Betonstahlbewehrung ausgelöst werden könnte, wurden im Jahre 2003 nach einer 33-jährigen Standzeit des Turms Betondeckungen gemessen und Carbonatisierungstiefen bestimmt. Letztere auch in Abhängigkeit von der Orientierung des im Querschnitt runden Turms, der abhängig von den Himmelsrichtungen unterschiedlich oft mit Schlagregen in Berührung kommt (vgl. Abb. 2a). Die Menge der relevanten Schlagregenereignisse beeinflusst den Carbonatisierungsfortschritt stark. In dem hier behandelten Fall wurden folgende Werte ermittelt, vgl. nachfolgende Tabelle.

Die in der (semi-)probabilistischen Berechnung (Abb. 2b) verwendeten Teilsicherheitsbeiwerte (partial safety factor, PSF) und Sicherheitsmargen wurden so gewählt, dass die Zielzuverlässigkeit von ß = 1,5 erreicht wird. Gemäß der mit diesen Daten berechneten Restnutzungsdauer ist bis auf Weiteres nicht mit Bewehrungskorrosion ausgelöst durch Carbonatisierung zu rechnen. Auf eine Instandsetzung konnte verzichtet werden.

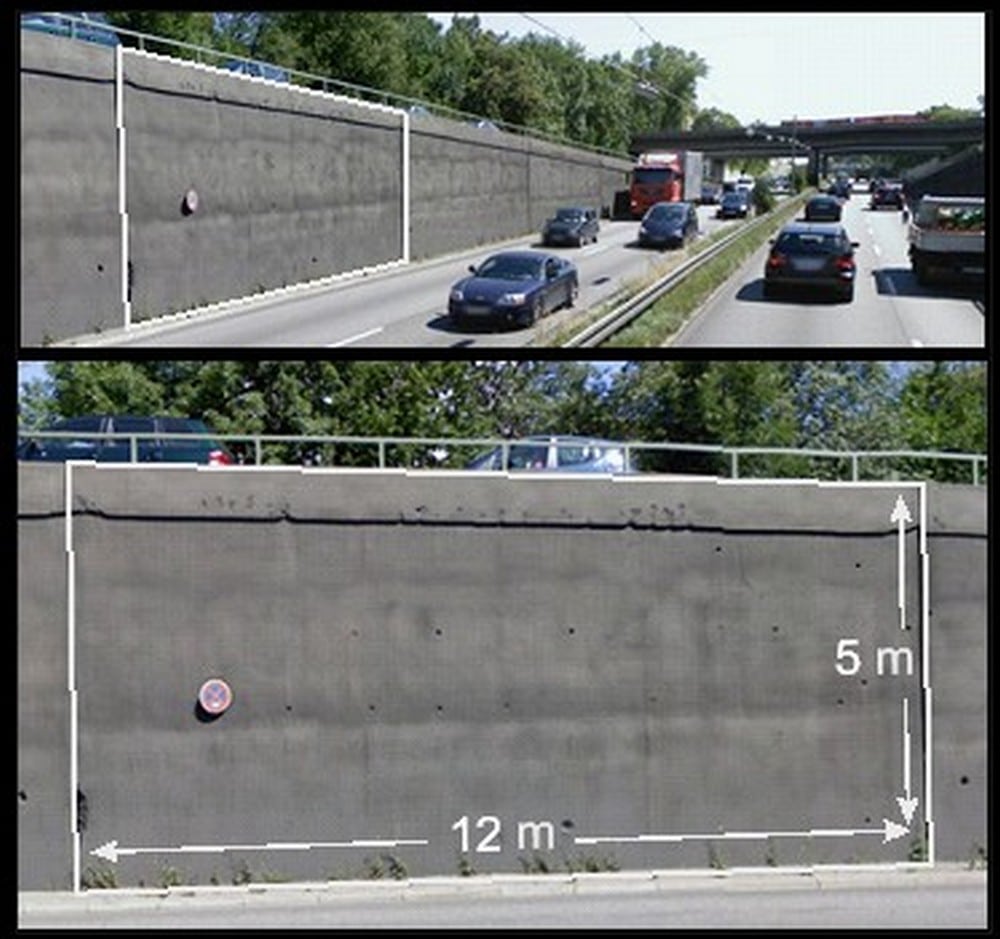

BEISPIEL 2: ZUSTANDSERFASSUNG IM RAHMEN DER INSTANDSETZUNGSPLANUNG EINER STÜTZMAUER

Im zweiten Beispiel wurde eine Stützmauer am Rande einer innerstädtischen Bundesstraße bewertet. Das Bauwerk war zum Zeitpunkt der hier dargestellten Inspektion/Bewertung 47 Jahre alt. Der Standort ist nicht nur durch wechselnde Witterungsbedingungen geprägt, die Mauer ist auch häufig Spritzwasser ausgesetzt. Im Winter kann das Spritzwasser Tausalze enthalten. Da Abwitterungen durch Frost-Tau-Wechsel noch nicht erkennbar sind, gilt chloridinduzierte Bewehrungskorrosion als dominierender Schädigungsmechanismus. Die Stützmauer ist über 200 m lang und hat Höhen zwischen 0,5 und 5,0 m. Im Mittelpunkt steht ein Mauerabschnitt mit den Abmessungen 12 × 5 m². Nach knapp 50 Jahren Standzeit wurde auch hier der Bauwerkszustand bewertet. Hierzu wurde zunächst eine allein auf Plandaten basierende A-priori-Berechnung durchgeführt, siehe [15, 16, 17 und 18]. Die Berechnung ähnelt im Prinzip dem oben bereits beschriebenen Beispiel.

Die erforderlichen Eingangsparameter für die A-priori-Berechnung waren entweder direkt verfügbar, z. B. Betondeckungsmaße aus Bewehrungsplänen, oder sie wurden auf der Grundlage von Annahmen indirekt aus anderen Informationen bestimmt, z. B. aus den zum Zeitpunkt der Errichtung üblicherweise verwendeten Betonmaterialien (Portlandzement mit einem Wasser/Bindemittel-Wert von 0,55), sowie den Chloriddiffusionseigenschaften. Die Chloridbelastung (Oberflächenchloridkonzentration) wurde anhand von Erfahrungen mit anderen Bauwerken vergleichbarer Exposition und vergleichbaren Alters geschätzt. Die vollständige Liste der Eingangsparameter ist in [18] verfügbar. Die A-priori-Wahrscheinlichkeit, dass zum Zeitpunkt der Inspektion bereits eine chloridinduzierte Depassivierung stattgefunden hatte, konnte so berechnet werden und lag bei rd. 30 % [18]. Diese Auftretenswahrscheinlichkeit für die betrachtete Fläche der Stützmauer ist mit einem unzulässig niedrigen Zuverlässigkeitsindex von etwa ß = 0,3 verknüpft.

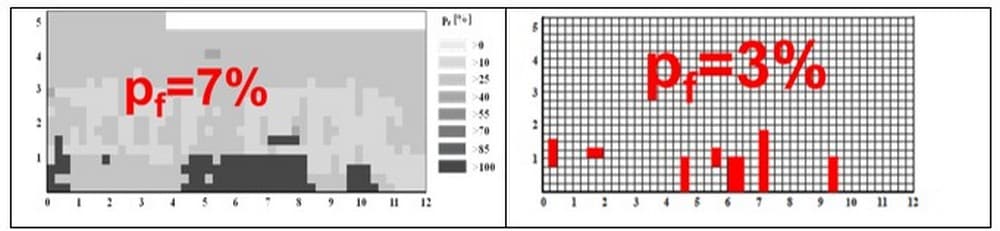

Um die Datenqualität zu steigern (z. B. durch Ersetzen von Plandaten durch reale Messdaten, Überdeckung), wurden zusätzliche Inspektionsdaten erhoben: Betonüberdeckungen für Rasterzellen 0,25 × 0,5 m, Halbzellenpotenziale für Rasterzellen 0,25 × 0,25 m. Bei der visuellen Inspektion wurden weder Risse noch Abplatzungen festgestellt. Die resultierende, räumlich verteilte Wahrscheinlichkeit chloridinduzierter Depassivierung/Korrosion, dargestellt in Abb. 4 links, berücksichtigt nun zusätzliche Informationen. In diesem Fall die im Rahmen einer Inspektion gewonnenen Daten zur tatsächlichen Betondeckung und das Korrosionspotenzials der Bewehrung, die man mit elektrochemischen Methoden messen kann. Am Wandfuß wurde ein Wandbereich identifiziert, in dem die Bewehrungsstäbe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit korrosionsaktiv sind (85 % < pf ≤ 100 %). Der identifizierte Bereich entspricht etwa 7 % der gesamten Wandfläche.

Um fortschreitende Korrosion und die Entstehung weiterer Korrosionsaktivität zu vermeiden bzw. einzudämmen, wurden trotz der nur relativ kleinen betroffenen Fläche Instandsetzungsmaßnahmen ergriffen. Im Zuge der Instandsetzung wurde die Betondeckung entfernt und die Bewehrung sorgfältig auf Korrosionserscheinungen untersucht. In den rot markierten Elementen in Abb. 4 rechts wurde im Rahmen der Sondierung Korrosion in Form einer rauen Stahloberfläche bis hin zu einem Querschnittsverlust von bis zu 50 % festgestellt. Korrosion tritt links im Wandabschnitt in 1,0 m Höhe und über die Breite zwischen 4,5 m und 7,5 m in Höhen bis zu 1,5 m auf. In Höhen über 1,5 m war keine Korrosion erkennbar. Bewehrungskorrosion trat in 30 Gitterelementen auf, also nur in 3 % der gesamten Wandabschnittsfläche.

Der Vergleich des tatsächlichen Korrosionszustands mit dem prognostizierten zeigt, dass der Bereich mit prognostizierter Depassivierung etwas größer ist als der tatsächliche. Wichtig ist jedoch, dass keine korrodierenden Bereiche übersehen wurden.

4 | Links: Wandabschnitt, der die Wahrscheinlichkeit zeigt, dass Bewehrungsstäbe durch die Einwirkung von Tausalzen korrodieren bzw. depassiviert wurden. Rechts: Wandabschnitt mit Bereichen, in denen bei der Inspektion nach dem Entfernen der Betondeckung aktiv korrodierende Bewehrungsstäbe gefunden wurden [18].

ABBILDUNG: CHRISTOPH GEHLEN

Zusammenfassung

Die Planung neuer und die Instandhaltung bestehender Bauwerke sind wichtige Aufgaben für Bauingenieure im Hinblick auf die Infrastruktur unserer modernen Gesellschaft. Zu diesem Zweck wurden Werkzeuge entwickelt, die helfen, die Dauerhaftigkeit eines Bauwerks durch die Wahl geeigneter Materialwiderstände und Geometrien an die spezifischen Anforderungen seiner Nutzungsdauer anzupassen. Dennoch ist zu bedenken, dass Annahmen, die im Entwurf getroffen wurden, beispielsweise hinsichtlich der zu erwartenden Betriebsbedingungen oder der Ausführungsqualität, nicht immer zutreffen. Um Abweichungen von diesen Annahmen zu ermitteln und zu bewerten, ist es wichtig, Bauwerke während ihrer Nutzungsdauer laufend zu prüfen. Die am Beispiel eines Stahlbetonturmes und einer Stahlbetonstützmauer verdeutlichten Zusammenhänge zeigen, dass mittlerweile sehr effiziente Methoden und Werkzeuge zur Verfügung stehen, um diese Aufgabe fachgerecht und im Sinne der recht allgemeinen beschriebenen Prinzipien/Zusammenhänge der Normenreihe ISO 22040 [19] zu bewältigen.

Quellen/Literatur

[1] Laase, H.; Stichel, W. (1983): Stützwandsanierung in Berlin; Spezielle Aspekte der Korrosion an der Rückwand. Bautechnik 60, Heft 4, S. 124 – 129.

[2] Klopfer, H.; Zimmermann, G. (1974): Sichtbeton-Fertigteile als Brüstungen; Betonabsprengungen durch korrodierende Stahlbewehrung. Stuttgart; Forum-Verlag. In: Bauschäden Sammlung; Sachverhalt – Ursachen – Sanierung. Band 1, S. 67 – 70.

[3] Weyers, R. E.; Cady, P. D. (1987): Deterioration of Concrete Bridge Decks from Corrosion of Reinforcing Steel. In: Concrete International Design and Construction 9, No. 1, pp. 15 – 20.

[4] Murray, M. A. (1992): Reclamation of a Failing Parking Garage. Concrete International 14, No. 9, pp. 48 – 51.

[5] De Luigi, A. (1986): Abgehängte Decke im Hallenbad Uster (CH); Deckeneinsturz infolge transkristalliner Spannungsrisskorrosion der Stahlbügel. Stuttgart: Forum-Verlag. In: Bauschäden Sammlung; Sachverhalt – Ursachen – Sanierung. Band 6, S. 110 – 113.

[6] Schlaich, J. (1980): Institut für Massivbau Stuttgart; Teileinsturz der Kongresshalle Berlin; Schadensursachen. Stuttgart: Institut für Massivbau, Gutachten.

[7] Schießl, P.; Mayer T. F. (2007): Lebensdauermanagement. In: Heft 572 „Schlussberichte zur ersten Phase des DAfStb/BMBF-Verbundforschungsvorhabens Nachhaltig Bauen mit Beton“ der Schriftenreihe des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, Beuth Verlag, Berlin.

[8] Thiel, C.; Lomakovych, V.; Gehlen, C. (2020): Freezethaw deicing salt attack on concrete: Towards engineering modelling. Proceedings of the XV International Conference on Durability of Building Materials and Components DBMC 2020, Barcelona.

[9] Duric, Z. (2017). Sättigungsverhalten und Schädigung von Zementstein bei Frostbeanspruchung. KIT Karlsruhe. Institut für Massivbau und Baustofftechnologie (IMB). DOI: 10.5445/IR/1000079299.

[10] DIN 1045, Teil 1 – 4: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, 2001.

[11] Richtlinie zum Schutz und zur Instandsetzung von Betonbauteilen (RL SIB) des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb), 2001.

[12] Technische Regel „Instandhaltung von Betonbauwerken“ (TR IH), Teil 1 – Anwendungsbereich und Planung der Instandhaltung, und 2 – Merkmale von Produkten oder Systemen für die Instandsetzung und Regelungen für deren Verwendung, Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), 2020.

[13] Gehlen, C., Schießl, P., Schießl-Pecka, A.: Hintergrundinformationen zum Positionspapier des DAfStb zur Umsetzung des Konzeptes von leistungsbezogenen Entwurfsverfahren unter Berücksichtigung von DIN EN 206 1, Anhang J, für dauerhaftigkeitsrelevante Problemstellungen. In: Beton- und Stahlbetonbau 103, Heft 12, Ernst & Sohn Verlag, Berlin; S. 840 – 851. ISSN 0005-9900.

[14] Greve-Dierfeld v., S.; Gehlen, C. (2016), Performance-based durability design, carbonation, part 3: PSF approach and a proposal for the revision of deemed-to-satisfy rules. Structural Concrete, 17: 718–728. DOI: 10.1002/suco.201600085.

[15] Gehlen, C. (2000): Probabilistische Lebensdauerbemessung von Stahlbetonbauwerken – Zuverlässigkeitsberechnungen zur wirksamen Vermeidung von Bewehrungskorrosion, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Heft 510, Beuth-Verlag, Berlin.

[16] fib ModelCode for Service Life Design, fib bulletin 34 (2006). [17] fib ModelCode 2010, Volumes I and II (2012).

[18] Kessler, S.; Gehlen, C. (2015): Probability of detection of potential mapping and its impact on service life predictions. In: Proceeding 12th International Conference on Application of Statistics and Probability in Civil Engineering, ICASP12 Vancouver, Canada, July 12 – 15, 2015.

[19] ISO 22040:2021 Life cycle management of concrete structures Published (Edition 1, 2021).

Der Autor

Prof. Christoph Gehlen

Prof. Gehlen forscht an der TU München auf dem Gebiet der Werkstoffe im Bauwesen. Im Mittelpunkt seiner Forschungsarbeiten stehen u. a. die Materialentwicklungen für den großformatigen 3D-Druck im Bauwesen, die Entwicklung von Methoden, Material und daraus gefertigte Bauteile charakterisieren und hinsichtlich verschiedenster Eigenschaften prüfen zu können (auch in-situ), und Arbeiten, die die Zielsetzung verfolgen, die Lebensdauer von mineralischen und metallischen Baustoffen expositionsabhängig beschreiben und prognostizieren zu können.