Städtebau & Quartiersentwicklung

Bauleitplanung für Klimaneutrale Quartiere: Pfaff-Quartier in Kaiserslautern

Text: Gerhard Stryi-Hipp | Foto (Header): © TRIOLOG/ENSTADT:PFAFF | Alle Fotos Und Abblidungen: © TRIOLOG/ENSTADT:PFAFF

Bis zum Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Heutige Quartiersplanungen sollten sich daher an dieser Zielsetzung ausrichten. In zentrumsnaher Lage von Kaiserslautern wird derzeit das 19 ha große ehemalige Gelände der Nähmaschinenfabrik Pfaff zum Mischquartier entwickelt. Es soll ein Vorbild für zukunftsweisendes Bauen werden, der Stadtrat hat die Klimaneutralität als Ziel gesetzt. Bei der Bebauungsplanentwicklung und der Bauleitplanung wurden bei diesem Projekt wertvolle Erfahrungen gemacht, die als Vorbild für andere Projekte dienen können.

Auszug aus:

QUARTIER

Ausgabe 4.2025

QUARTIER abonnieren

Diese Ausgabe als Einzelheft bestellen

Die Entwicklung klimafreundlicher und klimaneutraler Quartiere erfordert eine entsprechende Energieplanung, die parallel zur Bauleitplanung durchgeführt wird. In der Vergangenheit wurde mit der Planung der Energieversorgung von Quartieren meist erst nach Aufstellung eines Bebauungsplans begonnen. Dies war ausreichend, da der Strom i. d. R. vollständig ins Quartier importiert wurde und die Wärmeversorgung der Gebäude entweder mit dezentralen Öl-, Gas-, Strom- oder Holzheizungen oder mit einem Wärmenetz mit zentraler Erzeugung erfolgte. Im Bebauungsplan fand sich somit höchstens die Fläche für eine Heizzentrale als energierelevante Festsetzung.

Klimaneutrale Quartiersenergiesysteme weisen dagegen in Teilen eine hohe Flächenrelevanz auf. So ermöglicht eine südliche Ausrichtung der Gebäude die aktive und passive Solarenergienutzung, und eine kompakte Bauweise erhöht die Energieeffizienz. Je nach Energiekonzept werden Flächen für die Solarenergienutzung auf Dächern, an Fassaden oder im Freiland, eine Energiezentrale, Geothermie-Bohrungen, große Strom- oder Wärmespeicher sowie für eine ausreichende Anzahl von Transformatoren und E‑Mobil-Ladesäulen aufgrund der Elektrifizierung des Energiesystems erforderlich. Auch eine nachhaltige Mobilität und eine auf Starkregenereignisse ausgerichtete Entwässerung sind wichtige Komponenten des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung. Viele Maßnahmen lassen sich meist nur umsetzen, wenn im Bebauungsplan entsprechende Flächen dafür ausgewiesen sind. Deshalb wurde im Forschungsvorhaben EnStadt:Pfaff untersucht, wie die Klimaneutralität in der Planaufstellung besser berücksichtigt werden kann.

Bauleitplanung

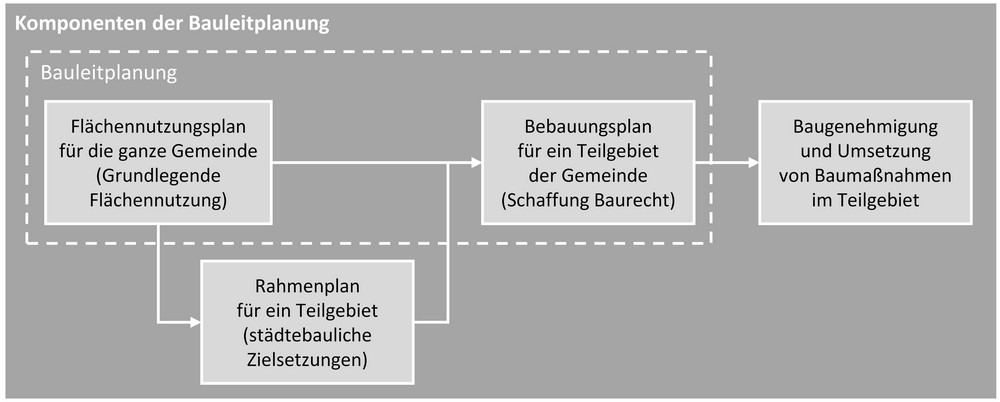

Die Bauleitplanung wird von den Gemeinden nach den Regeln des Baugesetzbuchs (BauGB) durchgeführt. Sie besteht aus dem Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen. Der Flächennutzungsplan ist zwingend für das gesamte Gemeindegebiet zu erstellen und dient der grundsätzlichen Strukturplanung in der Gemeinde. Auf deren Grundlage werden Bebauungspläne für einzelne Gebiete einer Gemeinde erstellt. Sie schaffen Baurecht, das Voraussetzung für die Bebauung von Grundstücken ist. Welche Festsetzungen im Bebauungsplan erfolgen können, gibt die Baunutzungsverordnung (BauN-VO) vor. Die wichtigsten Kennzahlen für das Maß der baulichen Nutzung sind die Grundflächenzahl, die den bebaubaren Flächenanteil eines Grundstücks angibt, und die Zahl der Vollgeschosse oder Höhe der baulichen Anlagen. Weiter ist die zulässige Lage der Gebäude vorgegeben.

Vor der Erstellung des Bebauungsplans kann ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt werden, wenn beispielsweise die städtebauliche Entwicklung unter bestimmten gestalterischen Gesichtspunkten erfolgen oder die Ergebnisse einer öffentlichen Diskussion im Planungsprozess abgebildet werden sollen. Abbildung 1 stellt den Ablauf der Bauleitplanung dar.

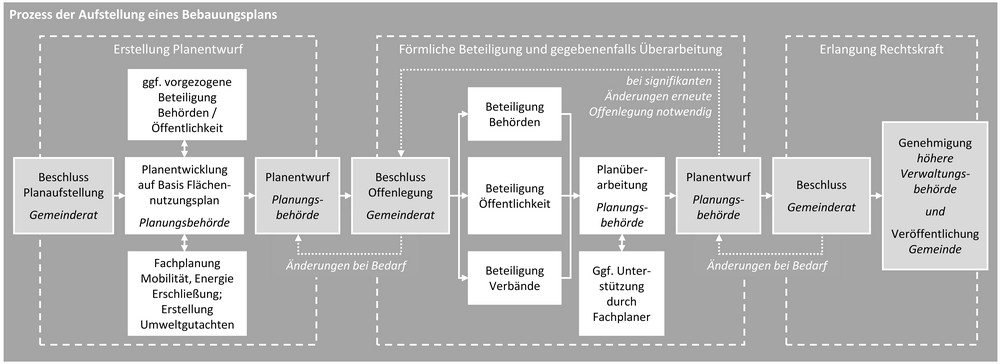

Der Prozess zur Aufstellung eines Bebauungsplans ist in Abb. 2 dargestellt. Nach dem Beschluss zur Planaufstellung wird ein Planentwurf erarbeitet, der dann offengelegt wird, um die Öffentlichkeit und Behörden formell zu beteiligen. Nach Einarbeitung der Stellungnahmen wird die Öffentlichkeitsbeteiligung für den überarbeiteten Entwurf wiederholt oder der Plan beschlossen. Die Planaufstellung erfolgt durch die Bauverwaltung, der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan als rechtsverbindliche Satzung. Rechtskraft erlangt der Plan durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dabei sind Anforderungen u. a. an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse sowie soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, die Bedarfe der Wirtschaft, der Mobilität, der Versorgung insbesondere mit Energie und Wasser, der Umwelt, der Baukultur und des Umweltschutzes sowie weitere Aspekte zu berücksichtigen, die im BauGB vorgegeben sind. Die Bauleitpläne sollen somit eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherstellen.

Der Handlungsspielraum der Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung ist dadurch begrenzt, dass alle Festsetzungen städtebaulich begründet sein müssen. Ob eine mit dem Klimaschutz begründete Festsetzung im Bereich der Energieversorgung rechtlich zulässig ist, kann somit strittig sein. Mit der letzten Novelle des BauGB, die am 01.01.2024 in Kraft trat, wurde die Bedeutung des Klimaschutzes im Abwägungsprozess jedoch weiter gestärkt. Bauleitpläne sollen nun auch dazu beitragen, zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden treibhausgasneutral zu gestalten (§ 1 Abs. 5 BauGB).

Forschungsprojekt EnStadt:Pfaff

Begleitet wird die Quartiersentwicklung des Pfaff-Quartiers vom Forschungsprojekt EnStadt:Pfaff, das vom Bundeswirtschafts- und Bundesforschungsministerium als Leuchtturmprojekt gefördert wird. Unter der Leitung der Stadt Kaiserslautern wurden von mehreren Forschungsinstituten und Hochschulen gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen Konzepte für das Quartier erarbeitet und innovative Technologien im „Reallabor-Pfaff“ demonstriert, erprobt und weiterentwickelt. Das Pfaff-Quartier und die demonstrierten Technologien wurden in Ausgabe 6.2024 von QUARTIER vorgestellt.

Weitere Informationen zum Projekt:

pfaffquartier-klimaneutral.de

Entwicklung des Bebauungsplans im Pfaff-Quartier

Ein erster Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das ungenutzte ehemalige Pfaff-Fabrikgelände erfolgte bereits im Jahr 2007. Die Entwicklung eines Konzepts zur Sanierung der Altlasten und zur Finanzierung der Quartiersentwicklung stellte jedoch eine große Herausforderung dar. 2015 wurde die Stadt Kaiserslautern Eigentümerin des Geländes, und das Land Rheinland-Pfalz hat Fördermittel für die Entwicklung des Geländes zugesagt. Auf dieser Basis wurde im Februar 2017 der von den Stadtplanungsbüros ASTOC und MESS entwickelte städtebauliche Rahmenplan verabschiedet und im Mai 2017 die Aufstellung eines Bebauungsplans erneut beschlossen. Der Planentwurf wurde im Dezember 2018 und ein zweites Mal im November 2019 offengelegt. Im Mai 2020 wurde der Bebauungsplan vom Stadtrat beschlossen, der im September 2020 in Kraft trat.

Das Forschungsprojekt EnStadt:Pfaff startete im Oktober 2017. Im ersten Jahr wurden Energie-, Mobilitäts- und Digitalisierungskonzepte erarbeitet. Auf dieser Basis konnten im Rahmen der ersten Offenlegung des Bebauungsplans Änderungsvorschläge eingereicht werden, um die Klimaneutralität zu erreichen. Diese umfassten vor allem den Vorschlag, eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen aufzunehmen. Weiter wurde angeregt, die Installation von Solaranlagen in Gebäudefassaden zuzulassen, die im ersten Entwurf aus gestalterischen Gründen ausgeschlossen waren. Beide Anregungen wurden in den Bebauungsplan übernommen. Die Solarpflicht leitet sich aus der Erkenntnis ab, dass bei voller Nutzung der Dachflächen zur Solarstromerzeugung nur ca. 40 % des Strombedarfs des Quartiers im Jahresschnitt erzeugt werden können, da es sich um ein kompaktes Quartier mit 4- bis 5-geschossigen Gebäuden in Mischnutzung und damit einer hohen Energiebedarfsdichte handelt. Um den Rest des Strombedarfs zu decken, muss klimaneutral erzeugter Strom ins Quartier importiert werden. Durch die Solarpflicht wird gewährleistet, dass die vorhandenen Solarpotenziale im Quartier weitmöglichst genutzt werden.

Die Aufnahme von Solarpflichten war vorher schon in mehreren Gemeinden in städtebaulichen oder Grundstückskaufverträgen erfolgt, doch nicht als Festsetzung im Bebauungsplan. Um eine möglichst hohe Rechtssicherheit zu erreichen, wurde diese ausführlich begründet. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen aber deutlich verändert, denn in Rheinland-Pfalz gilt seit 2023 landesweit eine Solarpflicht auf gewerblich genutzten Neubauten. Wohngebäude müssen dagegen seit 2024 nur für die Installation von Solaranlagen vorbereitet sein, in diesem Fall stellt der Bebauungsplan für das Pfaff-Quartier weiterhin eine erhöhte Anforderung dar. Zehn weitere Bundesländer haben mittlerweile eine Solarpflicht eingeführt, sodass Solarpflichten in Bebauungsplänen die Ausnahme bleiben dürften.

Die Solarpflicht ist im Pfaff-Quartier kombiniert mit der Gründachpflicht, die vor allem aus Gründen der Retention von Regenwasser, aber auch zugunsten des Mikroklimas und der Biodiversität beschlossen wurde. Weitere energierelevante Festsetzungen im Bebauungsplan sind Standorte für Trafos, eine Heizzentrale, eine Solarladestation und eine Fernwärmeübergabe. Allerdings ist die Vorgabe für die Heizzentrale im Bebauungsplan schon überholt, da sie aufgrund veränderter Rahmenbedingungen an einer anderen Stelle erstellt werden musste.

Mobilitätsaspekte im Bebauungsplan

Einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität leistet die Mobilität. Es wurde davon ausgegangen, dass die urbane Mobilität in 10 bis 20 Jahren vornehmlich elektrisch erfolgt und die Fahrzeuge mit Strom aus erneuerbaren Energien angetrieben werden. Um die Belastung des Stromnetzes durch das Laden von E‑Fahrzeugen zu begrenzen und gleichzeitig zur Stabilität der Stromversorgung beizutragen, werden bidirektionale Ladekonzepte im Quartier angestrebt. Dabei kann Strom aus den Batterien der E‑Fahrzeuge bei Bedarf ins Stromnetz zurückgespeist werden, wenn diese an die Ladesäulen angeschlossen sind und genügend Kapazität aufweisen. Diese Technik wird im Quartier erprobt.

Das Mobilitätskonzept für das Pfaff-Quartier sieht darüber hinaus auch Maßnahmen zur Schaffung eines autoarmen Quartiers vor. Dies soll durch eine Reduktion von Stellplätzen im öffentlichen Raum und in den Tiefgaragen sowie alternative Mobilitätsangebote wie Car- und Bike-Sharing, ÖPNV und Mobilitätsstationen erreicht werden. Mit der Stellplatzsatzung wurde beschlossen, durch Einnahmen aus der Ablöse für eine reduzierte Stellplatz-Anzahl pro Wohnung alternative Mobilitätsangebote zu finanzieren, beispielsweise die Erstellung der Mobilitätsstationen.

Im Bebauungsplan sind dementsprechend Parkhäuser und Mobilitätsstationen ausgewiesen. Weiter gibt es einen verkehrsberuhigten und einen Fußgängerbereich. Im gesamten Gebiet soll Tempo 20 gelten. Eine Ladeinfrastruktur wurde insoweit berücksichtigt, als dass zusätzlich zu den Trafo-Standorten eine Fläche für technische Einrichtungen ausgewiesen ist, auf der eine E‑Mobil-Schnellladestation geplant ist.

Um die Abwägungen bei der Entwicklung des Quartiers zu unterstützen, wurde durch das Forschungsprojekt ein Leitbild für das Pfaff-Quartier erarbeitet, das von der Stadt übernommen und gemeinsam mit dem Bebauungsplan verabschiedet wurde. Dieses beschreibt Zielsetzungen für das Quartier in den Bereichen Arbeits- und Lebensraum, Gebäude, Energie, Mobilität, Digitalisierung sowie Beteiligung und Bildung und soll den Investoren Orientierung geben bei der Umsetzung des Bebauungsplans.

Hemmnisse bei der Berücksichtigung des Klimaschutzes

Aus Sicht des Forschungsprojekts EnStadt:Pfaff wurden durch die Beschlüsse des Stadtrats zum Bebauungsplan, zur Stellplatzsatzung, zum Leitbild und zur Anschluss- und Benutzungspflicht der Nahwärme die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass die Umsetzung eines klimaneutralen Quartiers erfolgreich möglich ist. In der Planaufstellung die handelnden Akteure von den Änderungsvorschlägen zu überzeugen, war aber vermutlich nur deshalb in dieser Form erfolgreich, weil im Forschungsvorhaben personelle Ressourcen und umfangreiches Knowhow zur Verfügung standen, um alternative Lösungen zu erarbeiten, zu begründen und zu vertreten. Im Rahmen der Planerstellung wurden folgende Erfahrungen gemacht, die eine klimaneutrale Ausrichtung eines Bebauungsplans oftmals erschweren:

- Der Widerstand gegen Klimaschutzmaßnahmen resultiert vielfach aus der mangelnden Fähigkeit der Akteure, deren Vor- und Nachteile fundiert zu bewerten. Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen, die niemanden einschränken, erfahren meist große Zustimmung. Sobald jedoch befürchtet wird, dass eine Klimaschutzmaßnahme zu höheren Kosten führen, die Vermarktung der Grundstücke erschweren oder andere Einschränkungen verursachen könnte, gibt es Widerstand. Gegenargumente sind die Grundlage für eine faire Abwägung. Wenn allerdings der Widerstand nur auf persönlichen Bedenken und vermuteten Nachteilen beruht, für die es keine Belege gibt, kann keine faire Abwägung erfolgen. Dabei ist anzunehmen, dass Planer und Entscheider offener für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wären, wenn sie diese besser bewerten könnten.

- Bei klarer Zielsetzung und ausgereiften Konzepten sind auch weitreichende Klimaschutzentscheidungen möglich. Im Bebauungsplan des Pfaff-Quartiers wurde die mutige Entscheidung getroffen, eine Solarpflicht mit aufzunehmen. Dies war möglich, weil die Klimaneutralität als Ziel gesetzt war und mit dem Energiekonzept gezeigt werden konnte, dass das Solarenergiepotenzial im Quartier in vollem Umfang genutzt werden sollte, um dieses Ziel glaubhaft zu erreichen. Dies zeigt, dass klare Zielsetzungen und die Ausarbeitung von Konzepten und Untersuchung von Alternativen eine wichtige Grundlage für die Akzeptanz weitreichender Maßnahmen sind.

- Das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimaneutralität braucht einen verantwortlichen Ansprechpartner, der eine definierte Rolle im Planungsprozess innehat. In der Bauleitplanung werden Behörden beteiligt, die jeweils die Berücksichtigung der öffentlichen Belange in ihrem Verantwortungsbereich prüfen. Das Klima wird meist als Querschnittsthema von der Umweltbehörde mit betreut. Diese erstellt zwar den erforderlichen Umweltbericht, der sich aber meist auf die Auswirkung des Bebauungsplans auf Tiere, Pflanzen, Boden, Flächen, Luft etc. konzentriert. Mit EnStadt:Pfaff war in der Bebauungsplanerstellung ein Akteur vorhanden, der sich kontinuierlich und fundiert für die Klimabelange eingesetzt hat, was in üblichen Quartiersentwicklungen nicht der Fall ist.

- Die Bewertung, ob Maßnahmen zur Klimaneutralität ausreichend in einem Bebauungsplan verankert sind, ist nicht einfach. Der Grund ist, dass es sich um Systemlösungen handelt, bei denen z. B. eine geringere Wärmedämmung von Gebäuden ausgeglichen werden kann durch eine erhöhte Bereitstellung von Wärme aus erneuerbaren Energien. Es gilt deshalb, eine kostenoptimale Balance der Maßnahmen zu finden. Die einzelne Maßnahme kann in einem Fall notwendig, im anderen Fall verzichtbar sein. Dies führt zur Verunsicherung bei Planern und Entscheidungsträgern. Deshalb ist es notwendig, ganzheitliche Konzepte zu erarbeiten und den Entscheidungsträgern die Informationen für eine fundierte Entscheidung zur Verfügung zu stellen.

Empfehlungen

Die Erfahrungen aus dem Vorhaben EnStadt:Pfaff führen zu folgenden Empfehlungen für die Berücksichtigung von Klimaaspekten in der Bauleitplanung. Erstens sollte frühzeitig, d. h. zu Beginn der Planaufstellung ein ganzheitliches Energiekonzept erarbeitet werden. Zweitens sollten konkrete Zielvorgaben bezüglich der Klimaziele gemacht werden, an denen sich die Planer ausrichten können. Drittens sollten Klimaschutzmaßnahmen angemessen gewichtet werden entsprechend den Regelungen des BauGB, dass die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden treibhausgasneutral zu gestalten ist. Viertens ist es hilfreich, für den Planaufstellungsprozess einen Verantwortlichen für Klimabelange zu benennen, der alle Klimafragen im Prozess koordiniert. Fünftens sollte vereinbart werden, dass die Abwägung von Klimamaßnahmen auf Basis der Quantifizierung von Vor- und Nachteilen erfolgt. Sechstens empfiehlt es sich, zusätzlich zum Umweltbericht einen Klimabericht zum Bebauungsplan erstellen zu lassen, der darstellt, inwieweit der Plan das Erreichen der Klimaneutralität ermöglicht bzw. erleichtert. Auf dieser Grundlage können Bebauungspläne einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung klimaneutraler Quartiere leisten.

Der Autor

Gerhard Stryi-Hipp

leitet am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg die Gruppe Klimaneutrale Städte und Quartiere. Als wissenschaftlicher Leiter koordinierte er die innovativen Elemente im Leuchtturmprojekt EnStadt:Pfaff und trieb die klimaneutrale Ausrichtung des Quartiers voran. Hilfreich waren dabei seine umfangreichen Erfahrungen mit der interdisziplinären Zusammenarbeit der technischen Expertinnen und Experten wie auch von Wissenschaft, Kommune, Wirtschaft und Planenden.